В прикладной математике считается, что описание и прогноз поведения сложных систем требует нескольких моделей и концепций. Их совместный анализ позволяет представить грядущее. Применительно к социуму такие модели можно классифицировать по длительности процессов, которые они описывают: террористические акты и вооружённые конфликты (1 день – 1 неделя), изменение мнения избирателей (полгода), экономические (2-3 года) и образовательные (5-7 лет) реформы. Ведь наивно ждать лучшего, если реформы за несколько лет не дали приемлемого результата.

На порядок больше требует создание новых технологий (10-12 лет), изменение смыслов и ценностей (20-25 лет), смена демографического тренда или технологического уклада (40-50 лет). Но наряду с социальными есть и несоциальные процессы, которые значимо влияют на кооперативное поведение. Таков этногенез по Л.Н. Гумилёву длительностью ~1200 лет. Эта переменная на два порядка медленнее, чем создание новых технологий, но именно она определяет внешние, несоциальные рамки, в которых вынужденно развивается любое общество.

Требуется время, чтобы осознать эту истину, научиться отличать главное от второстепенного. Поскольку жизнь человеческая протекает много быстрее этногенеза, времени на понимание этнических процессов чаще всего не хватает. Так, аналитики и журналисты годами убеждали, что в Ираке, Ливии и Сирии в целом всё хорошо, поскольку стабильно. Правда, после известных событий те же люди начинали говорить, как давно они видели загнивание правящего режима и предсказывали его падение. Хороший знакомый одного из авторов, математик, профессор МГУ Валерий Васильевич Вавилов работал в Сирии по просьбе Башара Асада и его жены. Вавилов и его коллеги реорганизовали работу с талантливыми детьми. Преподавание математики, физики и информатики в стране быстро прогрессировало. Профессор свидетельствует: сирийское руководство относилось к улучшению образования в стране с большой серьёзностью и надлежащей ответственностью. Доказательством тому – обращения руководителей нескольких других государств с просьбой масштабировать для них сирийскую реформу образования. Можно ли это назвать социальным упадком?

Точно такими же социальными штампами мы мыслим об экономике. От успеха её реформ зависит-де многое, если не всё. Но ведь итоги экономических реформ явно определяются ещё и качеством правящей элиты, а также тем, на какие издержки вынужден и готов пойти народ. По оценке академика В.Б. Бетелина, валовой внутренний продукт (ВВП) за 30 лет реформ в России увеличился на 30%, в США — в 3,7 раза, а в Китае — в 35 раз. Или мы серьёзно думаем, что невероятный 35-кратный рост ВВП дался китайскому народу даром? Вот почему особенно важно понимать этногенез Китая в контексте пассионарной теории этногенеза Льва Гумилёва.

***

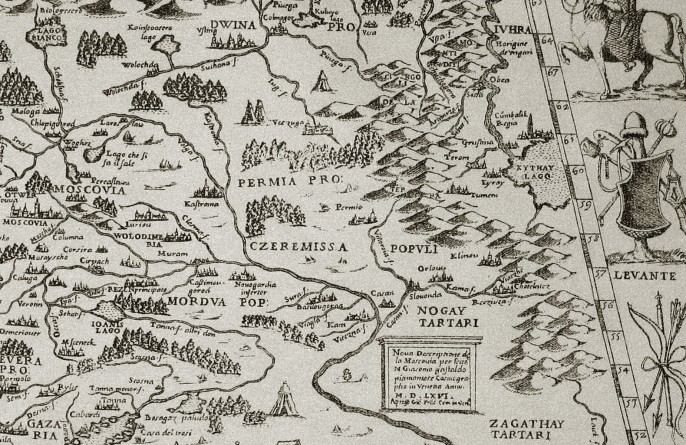

Старинная картография бывает на удивление символичной. На большой карте России Сигизмунда Герберштейна, гравированной в 1550 г., имелось лишь одно указание на Китай. Река Обь на крайнем востоке вытекала из огромного водоёма, обозначенного как Kythay Lago, т.е. «Китай-озеро». При этом на правобережье Оби лежала страна Югра. А нынче нефть Югры мощным потоком течёт по «Силе Сибири» в обратном направлении – уже не в мифический, а в реальный Китай. Так что наша граница с Китаем не вчера возникла и не завтра исчезнет. Посему состояние Поднебесной никак не может быть безразлично для России.

Попробуем уяснить – каков на сегодня пассионарный потенциал Китая? Лев Николаевич Гумилёв в его последней прижизненной книге высказал предположение о новом взрыве этногенеза Китая в XVIII в. Однако аргументировать это предположение он не стал, сказав: «…утверждать что-либо невозможно из-за аберрации близости и осложнённости хода событий маньчжурским завоеванием XVII в.». Утверждение поистине странное, ибо XVII век отродясь не создавал Гумилёву никакой аберрации близости! Ведь он многократно писал о Смуте, реформе Никона и движении Кромвеля. А хорошо изученное маньчжурское завоевание Китая уж никак не могло породить больше исследовательских сложностей, чем татаро-монгольское иго XIII в. на Руси.

Так что о пассионарном состоянии современного Китая Лев Николаевич, скорее всего, предпочел умолчать… Причина этого умолчания лежала в его личных этнических симпатиях. Не забудем, что Гумилев полагал Китай извечным антагонистом любезной его сердцу Великой Степи. Если бы в XVIII в. Китай пережил новый взрыв этногенеза, то XIX-XX вв. должны были стать фазой его подъёма, а значит – временем неизбежного усиления Китая. Разумеется, Гумилёв это понимал. Вот почему он искренне считал не только преждевременным, но для евразийских народов и «вредным» говорить публично о подъёме Китая. Однако исходить сегодня из личных предубеждений создателя пассионарной теории этногенеза вовсе неразумно.

Вряд ли можно сомневаться в том, что в основе современной этносоциальной системы континентального Китая лежит вполне сформировавшийся суперэтнос. Завершение формирования любого суперэтноса всегда ознаменовано выходом на естественную суперэтническую границу. Часто такая граница представляет собой важнейший сегмент континентального берега. После выхода на него суперэтнос, как правило, пытается овладеть ещё и ближайшими островами. В случае Китая таким ключевым сегментом служило побережье Южно-Китайского моря, в водах которого лежат архипелаг Наньша и Парасельские острова. И в 1978-1979 годах Китай действительно предъявил формальные претензии на них. Значит, формирование китайского суперэтнического ареала вступило в завершающую стадию на рубеже 1980-х.

С таким выводом согласуется официальная китайская точка зрения на межнациональные отношения. В конце 1980-х она утверждала, что общекитайская интернациональная общность включает в себя 56 разных народов. В разнообразии этих народов можно было убедиться, даже не покидая Москвы. Накануне пандемии COVID-19 Ленинградский вокзал казался тесноват для китайских туристов. Среди них частенько встречались люди, внешне гораздо больше напоминавшие не типичных ханьцев, а монголов Ордоса или малайцев Суматры.

Любой суперэтнос возникает только как результат пассионарного подъёма в этнической системе. Но когда начался рост пассионарности в Китае? Социологи считают, что в XVII в. Китай был слаб, что позволило маньчжурами завоевать его и утвердить у власти «варварскую» династию Цин. (Из этого, кстати сказать, и исходил Гумилёв, когда датировал взрыв этногенеза китайцев XVIII веком). Но правомерно ли видеть в маньчжурском завоевании доказательство отсутствия у китайцев пассионарности? Ведь если бы китайцы XVII в. являли собой гомеостатичный, непассионарный народ, то манчжуры за время эпохи Цин просто ассимилировали бы их, и дело с концом! Однако в реальном поведении китайцев никакой ассимиляции не видно. Напротив, китайцы отчаянно сопротивлялись победителям. На покорение Китая маньчжурам потребовалось без малого 40 лет. Вся маньчжурская эпоха Цин (1644-1912) стала временем возникновения среди китайцев многочисленных патриотических тайных обществ. Впоследствии самым известным из них стало «Общество Неба и Земли», возникшее около 1761 г. в округе Чжанчжоу юго-восточной провинции Фуцзянь. Но ведь оно сформировалось как традиционное братство взаимопомощи, а главное — было далеко не первым. Для правления императора Цяньлуна (1735-1796) известны 199 подобных «триад». Стало быть, перед нами не зарождение первичного очага пассионарного подъёма, а рост множества таких очагов и усиление их потенциала. Получается, те первичные консорции, с поведением которых оказался связан последующий пассионарный подъём Китая, возникли ещё до XVIII столетия.

Синьхайская революция 1913 года лишь продолжила традицию поведения этих первичных консорций, ибо тоже шла под патриотическим лозунгом. Звучал он, как и всегда у китайцев, императивно и доходчиво: «Вымести маньчжурскую нечисть!». Но долгая власть Цин тоже не есть этнический синоним несостоятельности тогдашнего Китая. Ведь субэтносы в скрытом подъёме имеют ещё слишком малый пассионарный потенциал и не могут поддерживать связи этнического уровня. Поэтому для нормальной жизнедеятельности им приходится интегрироваться в одну из существующих этносоциальных систем, а значит – и в чужой суперэтнос, которому эта система принадлежит. Конечно, подчинение чужой этнической среде всегда болезненно и обходится дорого, но на определённом отрезке этнической истории только оно даёт возможность выжить.

Этой ценой китайцы спустя 270 лет китайцы одолели маньчжуров. Значит, совокупный пассионарный потенциал китайцев в 1644-1912 годах оказался никак не меньше аналогичного параметра у маньчжуров. А несомненный рост маньчжурской пассионарности виден уже со времен Нурхаци (1559-1626) — основателя второй манчжурской империи Поздняя Цзинь. С этой датировкой вполне согласуется суперэтнический возраст крушения Цин (1913-1500=413 лет). В античном Риме довольно точно соответствует падению Тарквиния Древнего (~578 г. до н.э., (-578) — (-1000) =~422 года, т.е. финалу эпохи политической зависимости Лациума от этрусского Двенадцатиградия.

И действительно, ещё до рождения Нурхаци в Китае на рубеже XVI в. проявил себя выдающийся философ, военачальник и администратор Ян Ванмин по прозвищу Боань (1472-1529). Для конфуцианского мироощущения китайцев эпохи Мин Боань совершил настоящую революцию. Он посчитал предшествующих ему неоконфуцианцев, в т.ч. и непререкаемого авторитета Чжу Си, впавшими в заблуждение, и потому призвал соотечественников вернуться к подлиннику «Великого Учения». Боань – суть родоначальник зачаточного конфуцианского фундаментализма. Но представляет ли именно он то первое поколение людей, с которого начался скрытый пассионарный подъём?

Вообще говоря, по Гумилёву взрыв этногенеза есть глобальный и одновременный поведенческий сдвиг в этносфере Земли. Если так, то фигура Ян Ванмина должна иметь синхронные аналогии в тех далёких от Китая ареалах, где также начался рост пассионарности. И таковые аналогии есть! Боань принадлежит к тому же поколению, что другие великие реформаторы XVI в.: корейский Чо Гванчжо (род. 1482), персидский Исмаил Сефеви (род. 1487), еврейский Эфраим Каро (род.1488), немецкий Мартин Лютер (род. 1483). Соответственно конфуцианское реформаторство Боаня сопоставимо с тем ранним протестантским, иудаистским и исламским реформаторством XVI-XVII вв., которые позже привели к созданию США, Израиля и Ирана. Глобальный взрыв этногенеза на рубеже XVI в. или ~1500 г. повлёк за собой столь же глобальные «реформационные» изменения в кооперативном поведении людей на Дальнем, Переднем, Ближнем Востоке и в Северной Америке. Вот почему есть все основания считать, что по этническому возрасту КНР и США являются ровесниками.

Равенство этнического возраста определяет близкие изменения той этносоциальной формы, которую принимает этническая система с ростом пассионарности. Внешне этносоциальные системы США и Китая, конечно, очень непохожи. Иначе и быть не могло. Ведь предыстория поведения у китайцев и американцев оказалась совершенно различной. Американцы формировались из субстрата западноевропейских, африканских и латиноамериканских народов; китайцы – из субстратов древнекитайских, степных и малайских. Ареал североамериканского пассионарного подъёма в Новом Свете оказался почти свободен, сравнительно малочисленные индейцы Северной Америки находились в этническом гомеостазе; ареал китайский — заполнен населением инерционной эпохи Мин, оставшимся от прежнего цикла этногенеза. Американцы получили в готовом виде из Британии и континентальной Европы все технологические достижения времён промышленной революции и свободно развивали их; китайцам ещё надо было овладеть техникой и компетенциями «западных варваров».

Однако не морфологически, а функционально эволюция этносоциальной системы в фазе подъёма в Китае и США оказалась одинакова. В начале скрытого подъёма XVI в. видим лишь единичные консорции (малые группы), в которых концентрируется растущая пассионарность. В Северной Америке это первые сообщества европейских переселенцев, в Китае – первые ячейки движения Ханлинь. Не существовало суверенной этносоциальной системы и при последующем скрытом подъёме XVII в., когда число консорций увеличивалось. В Америке возникает сеть постоянных европейских поселений, которые существуют как колонии Британии и Франции. В Китае ей соответствует сеть тайных обществ – «триад», противостоящих некитайской власти Цин. Только переход от скрытого к явному подъёму в середине XVIII в. ознаменовался созданием первой оригинальной этносоциальной системы. В Америке это союз тринадцати штатов, в Китае – классическая империя Цин. Заметим, что американцы уже здесь добились политического суверенитета, а китайцы ещё вынуждены были существовать в политической зависимости от маньчжуров, и понятно почему. Противостоящая США «феодальная» Европа была продуктом взрыва этногенеза на рубеже V-VI вв.; в конце XVIII в. она не просто имела низкую пассионарность поздней инерции, а переходила к фазе обскурации. А враждебные китайцам маньчжуры несли равную с ними растущую пассионарность взрыва этногенеза ~1500 г. Вот почему обретение Китаем «национального» государства потребовало больше и сил, и времени сравнительно с США.

Дальнейший рост пассионарности в явном подъёме XIX в. повлёк за собой попытки насильственной трансформации политикума. В Америке это гражданская война 1861-1865 годов, когда создалась, а потом погибла альтернативная северному Союзу южная Конфедерация; в Китае им соответствует восстание тайпинов 1850-1864 годов. Они провозгласили альтернативу маньчжурской империи Цин — Тайпинтяньго или «Небесное царство Великого благоденствия», также прожившее недолго. Наконец, финал явного периода фазы подъёма в XX в. ознаменовался созданием единой суверенной этносоциальной системы суперэтнического уровня. Таковы США после Второй Мировой войны и Китайская Народная Республика после 1950 г.

Дальнейший рост пассионарности КНР не подлежит никакому сомнению. Сравните Китай начала XX в., который европейские державы пытались делить по своему усмотрению после боксерского восстания 1900 г., и Китай конца XX в., когда ослабевшие Британия и Португалия были вынуждены вернуть Китаю и Сянган (1997), и Макао (1999). Здесь важно подчеркнуть, что возврат Сянгана и Макао — это только конец того закрепления континентальных суперэтнических границ, которое и ранее шло полным ходом. В 1949 г. «красные» китайцы вернули Синьцзян, а в 1959 г. заняли Тибет. Но начинался-то этот процесс ещё при Цин, богдыханы которой с 1691 г. воевали за присоединение Халхи, Уйгурии и Джунгарии. К 1750 г. Цин уже контролировала Тибет, а в 1757-1759 гг. присоединила к империи уйгурские и джунгарские земли. Из них и составился этот самый Синьцзян («Новая граница»).

Итак, явный пассионарный подъём Китая должен был закончится ~2000 г., чему хорошо соответствует интеграция Макао в 1999 г. Она есть финал объединения континентального Китая. Значит, современный Китай только что вступил в акматическую фазу. Следующей знаменательной вехой на этом пути должно стать присоединение Тайваня (~2025). Оно завершит 400-летний процесс формирования политически цельного китайского суперэтнического ареала. Поглощение Пекином островной Китайской Республики (~2025-1500=~525 лет) будет соответствовать ликвидации Москвой последнего формально независимого княжества Руси – Рязанского (1521-1000=521 год).

Прикладной вопрос заключается в том, как могут развиваться отношения между Китаем и США как двумя суперэтническими ровесниками. Вообще говоря, в этнической истории именно столкновения между системами равного возраста принимают наиболее жёсткий характер, являются долгоживущими и воспринимаются как принципиальное, бескомпромиссное дело. Наше Отечество противостоит Польше и Литве со времён Болеслава Храброго. Борьба с Великим княжеством Литовским, Речью Посполитой, польско-литовскими повстанцами и революционерами, Польшей Пилсудского и Литвой Сметоны, а теперь и с их политическими наследниками красной нитью идёт через нашу и их историю, пронизывает все их и наши фазы этногенеза. И пока Россия, Польша и Литва будут существовать – они будут оставаться всё теми же непримиримыми противниками.

Конечно, конкретная динамика этого противостояния — вещь сугубо нелинейная. Ведь пассионарность – явление стохастическое, по определению неравномерное. Поэтому абсолютного совпадения пассионарных потенциалов не бывает даже у равно возрастных этнических систем. А наличие даже сравнительно небольшой разницы в уровне пассионарного напряжения позволяет навязывать своё поведение ровеснику. Так, в середине XVI в. русские на одно поколение опережали поляков и литовцев в акматической фазе: исторический максимум русской пассионарности пришёлся на образование Московского царства в 1547 г., а польско-литовской – на образование Речи Посполитой в 1569 г. Это опережение сыграло катастрофическую роль в последующих событиях. После взятия Казани и Астрахани русская пассионарность закономерно начала снижаться, а польско-литовская всё ещё продолжала расти. Поэтому польский король Стефан Баторий сумел одолеть Ивана Грозного в 1581 г., а ещё позже, в Смутное время, польско-литовские оккупанты едва не подчинили Россию при помощи самозванцев. Зато затем Россия, пережив депрессию, вновь первой вышла в очередной локальный пассионарный подъём, почему и смогла отстоять Малую Русь от Польши с Литвой в 1654 г.

Ровно тот же механизм мы видим и в истории Китая. Как говорилось выше, маньчжуры и китайцы тоже были этническими ровесниками. Однако в XVII в. манчжуры явно имели некоторое пассионарное превосходство над китайцами, почему и утвердили Цин в качестве общекитайской династии. Но последующий пассионарный подъём гораздо более многочисленного Китая позволил китайцам преодолеть это пассионарное превосходство. Поэтому в XX в. последний манчжурский император Пу И безуспешно пытался вернуть престол своих предков. Он смог восстановить его ненадолго и только в виде марионеточного японского государства Маньчжоу-го, что и сам расценивал как величайшее унижение.

Вышеупомянутый механизм попеременного лидирования будет работать и в дальнейшей пассионарной динамике Китая и США. Но как соотносятся сегодня их пассионарные состояния? Не так давно нам случилось писать, что Трамп в США выражает тренд на продолжение пассионарного подъёма в акматической фазе, а его оппоненты стремятся перейти к этой фазе через локальный пассионарный спад. Иначе говоря, фазовый переход от подъёма к акматике в США на сегодня не завершён. Далеко не факт, что Трамп и его клевреты сумеют одолеть либеральных радикалов во всей стране так же убедительно, как они победили на выборах ноября 2024 г. Неопределённость фазового состояния США сохраняется.

А в Китае фазовое состояние несколько иное. Признаки перехода Китая к акматической фазе наметились ещё при последнем поколении фазы подъёма, т.е. в 1976-1999 годах. После смерти Мао началась антагонистическая борьба за власть между ближайшим окружением «Великого кормчего» во главе с его женой Цзян Цин и группой реформаторов, ставивших на опального Дэн Сяопина. Реформаторы отстранили от власти «Банду четырёх». Проведённые ими «Четыре модернизации» преобразили Китай. Но модернизация базировалась на неизбежном сближении с Западом и широких технологических заимствованиях. При этом сокровенное чаяние США заключалось в том, чтобы путём плотных экономических и культурных связей привести Китай к политической либерализации. Поэтому после 2000 г. Китаю поневоле пришлось выбирать: идти ли по пути глубокой вестернизации образа жизни, или пытаться в новых условиях сохранять суперэтническое своеобразие. Этот выбор составлял содержание второй половины фазового перехода 2000-2025 годов. После 2012 г. исход вполне определился. Китай не захотел повторить историческую судьбу Японии и южной Кореи. И потому победил Си Цзиньпин, выдвинувший лозунг «китайской мечты о великом возрождении китайской нации». А проект интеграции с США Chimerica, напротив, не состоялся, что прямо признал в 2020 году один из авторов термина на сайте Bloomberg.

Таким образом, в Китае споры сторонников разных сценариев будущего поведения, похоже, уже завершились. Си Цзиньпин – это китайский Трамп, но не только что избранный, а уже добившийся успеха. В суперэтническом смысле именно Си обязан Китай некатастрофичным завершением перехода к акматике. Трампу эту задачу ещё предстоит решать, и Бог весть – получится ли… Поэтому на сегодня в пассионарной динамике акматической фазы Китай явно, хотя и ненамного, опережает США. Такое опережение создаёт Китаю реальное пассионарное преимущество перед США на горизонте до ~2050 г., но чревато для него тяжёлыми коллизиями вроде нашего Смутного времени во второй половине XXI в. При прочих равных условиях опережение на старте акматической фазы даёт Китаю гипотетический шанс одолеть США где-нибудь в XXIII в. точно также, как Россия одолела Польшу в XVIII в. Однако XXI-XXII вв., скорее всего, станут временем изнурительной борьбы между Америкой и Китаем.

Что влечёт за собой для России союз с Китаем при такой пассионарной динамике? В частности, насколько правы американцы, когда они предрекают России неизбежную роль младшего партнёра Китая? Начнём с того, что младшее партнерство – это коммерческое отношение. Как таковое, оно вообще неприложимо к суперэтнической истории. Здесь существенен формат суперэтнического контакта. А он зависит от двух параметров: соотношения пассионарных состояний суперэтносов и предыстории поведения, то есть опыта предшествующих суперэтнических взаимодействий.

Разумеется, пассионарное напряжение Китая в целом будет по определению превышать российское. Но подчеркнём: само по себе такое превышение не влечёт политической зависимости России от Китая. Ведь уровень пассионарности Китая после ~2050 г. будет достаточно резко колебаться, тогда как нам предстоит плавное, почти монотонное снижение. При резких колебаниях пассионарности осваивать огромные, ландшафтно непохожие территории вообще проблематично. А китайцы, в частности, в отличие от европейцев и их этнических потомков, американцев, никогда не проводили на чужих землях колонизации европейского типа. Обитатели Поднебесной всегда чувствовали себя неуютно на землях, которые представлялись им слишком непохожими на любимую родину. Поэтому в китайском поведении выход за пределы суперэтнического ареала, как правило, происходил с целью обороны собственных границ. Об этом прекрасно написал около 750 г. величайший китайский поэт Ду Фу в стихотворении, которое так и называется: «В поход за Великую Стену»:

В пелене снегопада

Ведём мы усталых коней,

В неприступных горах

Среди снега и вечного льда.

Всё опасней тропинка –

И камни нависли над ней,

Отморожены пальцы,

И трудно держать повода.

Далеко мы ушли

От спокойной китайской луны.

Скоро ль, крепость построив,

Домой возвратимся, друзья?

Тучи к югу несутся,

К равнинам родной стороны,

Мы глядим – но, увы,

Нам на тучи взобраться нельзя.

Но главная наша гарантия заключается в другом. Главной точкой приложения сил акматического суперэтноса по определению являются его ровесники, которые также агрессивны и лелеют амбициозные планы лидерства. Не инерционные калмыки и буряты составляли беду государства Московского в XVI-XVIII вв., а литовцы с поляками и турки с крымскими татарами. С калмыками-то получалось договориться, что весьма помогло России в русско-шведских войнах первой половины XVIII в. А вот поляков с турками русским приходилось побеждать. Для Китая роль поляков и турок будут играть американцы и иранцы. На нашу долю выпадет роль разумных и спокойных калмыков, и ничего унизительного в подобной роли нет. Таким образом, политическая зависимость от Пекина нам вряд ли грозит. А зависимость экономическая вполне может регулироваться, так как является обоюдной. Конечно, мы зависим от китайской электроники, ширпотреба и автомобилей. Но ведь и китайцы ничуть не меньше нуждаются в нашей нефти, газе и продовольствии.

Кроме того, наша обоюдная комплиментарность с Китаем куда более положительна, чем с Западной Европой и, тем более, с США. Конечно, в долгой истории взаимодействия двух государств тоже случалось всякое вроде пограничных столкновений с маньчжурами за Албазин в 1685 г. или вооружённого конфликта 1969 г. на о. Даманский. Однако по сравнению с США предыстория наших контактов с Китаем несравнимо более длинна и гораздо более позитивна. Первое воинское соединение из русских в виде «десятитысячного соединения Охранников Жизни» было организовано в Китае ещё при монгольской династии Юань никак не позднее 1330 г. В это время на большей части территории Северной Америки аборигенные племена охотились на бизонов; правда, на границе с Мексикой переживали упадок народы культур Могольон и Хохокам, известные прекрасной расписной керамикой. Китайцы бережно сохраняют память о советской помощи в борьбе с общим врагом – Японией. Несомненен обоюдный искренний интерес к истории и культуре друг друга.

Вместе с тем нам категорически нельзя обольщаться на счёт Китая. Пагубно подменять здравицами о нерушимой российско-китайской дружбе верное понимание поведения Китая. Стоит всегда помнить: Китай – пусть и более комплиментарный, но все же иной суперэтнос, и своими для него мы никогда не будем. Это вовсе не означает, что суперэтнический контакт с Китаем не может быть взаимно комплиментарным и плодотворным.

Однако несравненно опаснее для России обольщаться на собственный счёт. Пассионарное состояние инерции не может обеспечить суперэтносу глобальной лидирующей роли. Заметное количество активных людей, готовых защищать свою страну на достойных условиях, в таком суперэтносе, слава Богу, ещё есть. Но массовой мобилизационной базы из людей, готовых воевать и умирать по призыву, у него уже нет. Нет и у начальства особого желания рисковать такой мобилизацией. Поэтому любая военная кампания даётся в инерции крайне тяжело, обходится очень дорого и часто кончается непредсказуемо.

Последний тому пример – сирийский финал. Руководствуясь западным идеологическим клише про «борьбу с международным терроризмом», мы двинулись спасать режим алавитов. Социально всё вроде бы обстояло правильно, но этнически – совершенно бесперспективно. Алавиты, потомки христиан-гностиков, позже принявшие шиизм, представляют собой слабый реликт предыдущего цикла этногенеза. Сохранить их режим в условиях акматической фазы, когда власть алавитов ненавидели все сунниты, было задачей невыполнимой по определению. Меж тем турецкие «Братья-мусульмане»* подготовили суннитское ополчение, а иранские шииты, занятые войной с Израилем, в Сирию воевать, как на грех, не явились. В итоге армия Асада разбежалась, а Дамаск пал за неполных две недели. И теперь — понеся репутационный ущерб, пожертвовав своими людьми, потратив время и деньги — Россия будет вынуждена договариваться о сохранении двух военных баз с этими самыми «международными террористами»… Конечно, нет худа без добра. Освободившись от «сирийского кейса», Россия сосредоточится на Украине. Но всё-таки всем нам стоит уяснить наконец упрямый факт. Возможности нашего кооперативного поведения определяются в том числе пассионарным состоянием нашей суперэтнической системы. Постановка и решение задач, несовместимых с этим пассионарным состоянием, чреваты катастрофическими последствиями. В этом объективном, природном ограничении нет ничего социально ущербного. Ясное понимание его, без сомнения, поможет инерционной России при неторопливом выстраивании продуманных отношений с таким пассионарным гигантом как современный Китай. Серьёзная политика, как и большая история, не терпит суеты…

* Террористическая организация, запрещённая в РФ

** При публикации статьи на сайте Изборского клуба произошла досадная ошибка — в числе авторов не был указан Вячеслав Ермолаев. Приносим извинения Вячеславу Юрьевичу.