Пресловутую перестройку, которая унесла с собой в историческое небытие последнюю из империй современности («красную империю Кремля»), т.е. окончательно добило «детище Сталина», иные из экспертов ныне оценивают как ухудшенную и искаженную. версию того «переформатирования» советской системы, которую замысливал некогда всесильный глава КГБ СССР, а затем Генсек компартии Ю.В. Анд-ропов (1914 – 1984) [1]. Не будем здесь ни утверждать, ни опровергать это (внесем ясность в данный вопрос ниже, по ходу изложения…). Но то, что в позднем СССР что-то серьезное зрело, шла какая-то очередная «мутация», многим здравомыслящим людям в стране был понятно. Проникновенные же специалисты (советологи и кремленологи) на Западе, причем иные из них задолго до наступления острокризисной фазы развития СССР, предвидели возможность развития событий по сценарию обвала системы со всеми сопутствующими этому явлениями и процессами, в том числе и международно-резонансными…

В этом ключе размышлял еще в 1947 г. такой искушенный в российских и советских делах человек, как Дж.Ф. Кеннан (1904 – 2005). При этом он связывал подобного рода (возможные) изменения с расстановкой сил внутри правящей партии и ограниченными возможностями потенциала СССР. Этот авторитетный американский дипломат, политолог и историк писал в то время: «Трудно предсказать, будет ли… неизбежное омоложение высших эшелонов власти происходить (а это лишь вопрос времени) мирно и гладко или же соперники в борьбе за власть обратятся к политически незрелым и неопытным массам, чтобы заручиться их поддержкой. Если верно последнее, то коммунистической партии нужно ожидать непредсказуемых последствий: ведь рядовые члены партии учились работать лишь в условиях железной дисциплины и подчинения и совершенно беспомощны в искусстве достижения компромиссов и согласия. Если в коммунистической партии произойдет раскол, который парализует ее действия, то хаос и беспомощность общества в России обнаружатся в крайних формах. Ибо, как уже говорилось, советская власть это лишь оболочка, скрывающая аморфную массу, которой отказано в создании независимой организационной структуры.<…>Поэтому если произойдет нечто такое, что нарушит единство и эффективность партии как политического инструмента, то Советская Россия может мгновенно превратиться из одной из сильнейших в одну из самых слабых и жалких стран мира» [2].

Если говорить об отечественных авторах, то многие из них, исходя из самых благих побуждений, предлагали в то время свои варианты выхода из кризиса. Об этом, скажем, можно судить по вышедшей (правда, уже на исходе перестройки) знаковой публикации социолога и экономиста С.Г. Кордонского – аналитика, входившего позднее в ближний круг кремлевских властителей* [3]. В те годы свои «рецепты» реформирования все сильнее буксовавшего Союза и, стало быть, предложения по коренной трансформации некогда уникального (советского!) Проекта давали и наиболее продвинутые интеллектуалы из диссидентской среды. Иные из них, особенно те, кто находился за пределами нашей страны, били по этому Проекту, что называется, «прямой наводкой». Мы имеем в виду наследников «дела Амальрика», который трагически погиб еще в 1980 г., а также соратников А.И. Солженицына (но это уже с другого фланга).

Здесь на память приходит, прежде всего, колоритная фигура чеченского интеллектуала, историка и политолога, эмигранта «второй волны» А. Авторханова (1908 – 1997), который обосновался за рубежом (а именно в Западной Германии) еще в 1942 г. Будучи автором целого ряда книг, изданных на Западе и получивших широкую популярность у советологов («Сталин во власти», «Технология власти», «Происхождение партократии», «Загадка смерти Сталина…», «Сила и бессилие Брежнева» и др.), А. Авторханов выпустил в 1988 г. свою едва ли не самую известную и концептуально сильную работу. Речь идет об «Империи Кремля». В ней автор осветил целый ряд вопросов, касавшихся истории и судьбы СССР как «последней» империи XX в. Буквально два слова об авторе.

В ряду вопросов, представляющих интерес в свете геополитики, мы бы выделили следующие позиции: 1) понимание А. Авторхановым советской Системы не как классической (обычной) имперской системы власти и управления, но и не как исторического продолжения, т.е. новой «редакции» царской империи, а как «идеократической» империи (круто замешанной на идеологии – почти как у евразийцев); 2) констатация того, что этой империи был свойственен свой – особый – тип колониализма и, соответственно, особый механизм взаимоотношений по оси «Центр – этнонациональные окраины»; 3) видение исторически двух основных путей территориального расширения империи – на Восток и на Юг, при невозможности это делать в западном направлении; 4) предложение властям в Кремле единственно спасительного варианта развития событий, а именно: скорейшей конфедерализации СССР, т.е. «переформатирования» страны из тех субъектов, которые пожелают войти в новое постимперское образование; 5) фиксация «рокового» (по выражению самого А. Авторханова) отклонения России от западного пути развития в виде заложенного в основание советской Системы алгоритма: «величие державы за счет благополучия простых людей плюс использование прежде всего военно-полицейской силы государства в любых ситуациях»; 6) видение отличия советского империализма как проекта глобального масштаба (с коммунистической идеей в виде «ядерного» элемента) от царского – как макрорегионального, лишь евразийского по масштабу (к тому же с христианско-православным «ядром»); 7) понимание во многом «бутафорского» характера формально независимых советских республик, который Центр, по большому счету, рассматривал через призму «внутреннего колониализма», чем и были заложены основы для грядущего распада «Красного Колосса», но одновременно с тем прочерчены дороги освобождения национальных окраин, а заодно с этими самого русского народа, не меньше других страдавшего от ига «коммунистической Москвы»; наконец, 8) в качестве желательного варианта А. Авторхановым предлагался заблаговременный «роспуск» СССР как «принудительной империи», что было бы благом для и страны, и для Мира в целом [4].

Едва ли тогдашнее партийно-политическое руководство страны всерьез прислушивалось к концептуальным соображениям диссидента А. Авторханова, но думающая часть советских людей, уже дышавших «воздухом перестройки» и страстно желавшая глубоких перемен вполне могла все это прочитать, причем из первых рук, не боясь, как прежде, попасть «под колпак» спецслужб*. Тем более, что власть уже позволяла открыто печатать такого рода материалы – «вещи», о которых раньше не могло быть и речи. Убедительным примером этого может быть нашумевшая статья A.M. Солженицына (уже успевшего к тому времени вернуться на родину из-за океана) «Как нам обустроить Россию?», имевшая, по сути, как и книга А. Авторханова, жестко антиимперский характер. В этом геополитически значимом тексте автор тогда недвусмысленно заявил: «Держать великую Империю — значит вымертвлять свой собственный народ. Зачем этот разнопестрый сплав? – чтобы русским потерять свое неповторимое лицо? Не к широте Державы мы должны стремиться, а к ясности нашего духа в остатке ее. Отделением двенадцати республик, этой кажущейся жертвой – Россия, напротив, освободит сама себя для драгоценного ВНУТРЕННЕГО развития, наконец, обратит внимание и прилежание на саму себя». А.И. Солженицын категорически не приемлет то, что он называет «ошибками прошлого» [5]. Можно ли считать этот «анализ-призыв» и вернувшегося из эмиграции А.И. Солженицына планом по развалу СССР, как то считает ряд отечественных интеллектуалов от геополитики? Едва ли. Тем более, что он не первый, и не он единственный об этом говорил.

Некоторое время «Система» вроде бы пыталась спасаться сама, не особенно прислушиваясь к тому, что говорили какие-то там диссиденты, фрондирующие писатели и публицисты; ее «кормчие» следовали одним только им вéдомым курсом, который, как мы теперь знаем, привел в никуда [6]. Когда неумелыми (а возможно, наоборот, весьма умелыми и под конкретный интерес) действиями определенных сил и групп был разрушен политико-идеологический стержень и было вынуто «ядро» Империи – Россия, страна просто рухнула как карточный домик. «Благо» этому способствовало поведение правящего класса – парт/гос/хоз/номенклатуры, все более наглевшей и реально провоцировавшей рост теневой экономики, коррупции, погружая страну в состояние глубокого «застоя». Используя свою терминологию и в весьма жестких выражениях (что присуще этому автору вообще), но очень, точно эту ситуацию в одной из своих недавних статей описал А.И. Фурсов. Говоря, что еще при Л.И. Брежневе в стране, по сути, вырос теневой «СССР-2» (не просто теневая экономика, а именно теневой СССР, связанный как со своей теневой экономикой, так и с западным капиталом, его наднациональными структурами и даже спецслужбами), Андрей Ильич подчеркивает такой важный момент: в 1970-х гг. «тень» знала свое место, выжидая до поры до времени, еще только готовилась к прыжку во власть, собиралась с силами. Но при Горбачеве она уже заняла место «хозяина», практически уничтожив фасадный «СССР-1». Автор очень тонко замечает: «Реальный СССР в начале 1980-х годов напоминал галактическую империю из азимовской «Академии» (Foundation) – благополучный фасад при изъеденных внутренностях» [7].

Прав А.И. Фурсов и в том, что уже со второй половины 1970-х гг. партократы брежневского «призыва» и их преемники (еще более слабовольные и не сильные умом деятели) абсолютно не были адекватны той ситуации, которая складывалась в стране и в мире – когда началась глобальная перестройка капиталистической системы, связанная с НТР. Их опыт отражал главным образом прошлое, да и то через призму их догматического мышления, и потому становился основой грубейших ошибок, особенно во внешней политике. Неспособность Системы выдвинуть в руководство страны деятелей, адекватных внутриполитическим задачам 1980-х гг., могущих работать в режиме кризисного управления, и – главное! – в ситуации крупномасштабных мировых сдвигов, была, с точки зрения А.И. Фурсова, предопределена. Более того, в отличие от того же А.А. Зиновьева, считавшего «падение русского коммунизма» результатом предательства определенной части партийно-государственной элиты вкупе с прозападно настроенными силами в КГБ, не говоря уже о давно и неплохо чувствовавших себя внешнеторговых кланах, которые вели активную работу с Западом. Именно они-то вкупе и ослабляли Систему, благодаря им она теряла свой социальный «иммунитет», а это, как известно, бывает в смертельно больных, отходящих системах (в здоровых социальных «организмах» так не бывает). И потому, по А.И. Фурсову, перестройку надо выводить из социальной природы советского общества, «представлять ее «как результат суммации, наложения, волнового резонанса последствий разрешения системообразующих противоречий исторического коммунизма» [8], т.е. из изначальной ущербности «красного проекта». В итоге наша страна стала в ХХ в. «рекордсменом» по числу распадов: Россия дважды за семьдесят с небольшим лет – в 1917 и в 1991 гг. – распадалась на части. За весь XX век ни одну страну мира такая участь не постигала! Это уж точно.

В развитие темы заметим, что спасти «русской коммунизм», исходя из страстного желания реформировать СССР как альтернативу капитализму с целью не допустить ее возможного коллапса, что предполагало выход к новой геостратегии, пытались некоторые отечественные ученые и мыслители из числа истинных патриотов (их, правда, власть предержащие не воспринимали всерьез). Первым в этом ряду мы бы назвали П.Г. Кузнецова (1924–2000) – явление на небосклоне отечественной науки просто уникальное; человек, которого трудно с кем-то сравнить (а все потому, что это был крупнейший в стране специалист по системам целевого управления и планирования, один из наиболее ярких представителей подлинной научно-конструкторской элиты СССР, «посев» которой был сделан еще в сталинскую эпоху [12]. Непосредственно вопросами геополитики и/или геостратегии П.Г. Кузнецов не занимался. Но само его мышление и – главное – те конкретные проекты и разработки, которые он делал, имели геостратегическое измерение. К этому обязывало и положение, которое этот удивительный человек со временем все же занял в научной и управленческой элите СССР. «Система», хоть скрепя сердцем, терпела строптивого Побиска, поскольку он работал на интересы Державы, и самые умные с этим не могли не считаться. Он же сам мыслил вполне по-сталински, т.е. глобально и жестко, и это при том, что сам сталинский режим «прошелся» по его судьбе весьма сурово*. Хотя до сих пор многие страницы его биографии покрыты завесой секретности, но и того, что мы знаем об этом человеке, достаточно, чтобы по-хорошему удивиться. И возрадоваться… – тому, что такие люди в нашей стране были…

Говоря о специфике его диалектического мышления, Ю.В. Громыко подчеркивал, что «живое мышление Побиска Георгиевича обладало очень важным моментом – схватывать и конструировать целое. С другой стороны, Кузнецов всегда демонстрировал мышление, способное ставить и решать проблемы глобального развития страны в масштабах мирового целого. Здесь возникает очень важный вопрос: владел ли П.Г. Кузнецов способом мирового развития СССР, и как было устроено его мышление, которое было способно, во-первых, понимать это развитие, а во-вторых, его программировать. Поскольку мы находимся за границей распада СССР, то с точки зрения эволюции глобальной системы невольно возникают вопросы: почему развалился СССР? Что произошло с мировой системой после того, как СССР развалился? В этой связи Ю.В. Громыко делает важный вывод: если следовать логике П.Г. Кузнецова, то надо признать, что «СССР развалился в силу отсутствия программы нового социокультурного витка, который бы одновременно затрагивал и весь спектр геополитических и геокосмических трансформаций, важнейших научно-технических открытий, практико-технологических преобразований, социокультурных изменений жизнедеятельности населения, которые, безусловно, опираются на определенное мировоззрение. Необходимость подобной программы даже не рассматривалась представителями Политбюро, они не были к ней готовы, она не могла быть введена в их сознание» [13]. Казалось бы, у Власти был тогда шанс воспользоваться советами Мудреца. И тот, болея за «общее дело», был готов отдать всего себя, все свои знания и талант на дело вывода страны из того глубокого кризиса, в который она все больше и больше погружалась. Иначе говоря, именно такие ученые и интеллектуалы, как П.Г. Кузнецов и не он один (скажем, были и такие, как С.П. Никаноров), работали на создание Субъекта Стратегического действия (ССД), о котором неустанно пишет А.И. Фурсов. Но, увы, «Система» не очень-то желала превращаться в этот самый ССД!

Позволим здесь одно суждение общего порядка, обращаясь опять-таки к мнению А.И. Фурсова. В одной из своих работ он задается вопросом: что есть главное оружие ССД (любого ССД!) и в то же время необходимое условие его возникновения «в нужное время в нужном месте»? И отвечает: информация, понимаемая в широком смысле. Ведь только на ее основе может возникнуть организация с энергетическим (волевым) потенциалом, овеществляющим себя в истории. Информация, организованная определенным образом, т.е. ЗНАНИЕ и ПОНИМАНИЕ – и собственной страны, и Мира, и массовых социальных процессов; законов истории, тайного и явного управления социальными процессами – одним словом, того, как реально устроен Мир и как надо себя в нем вести. В этом плане, как подчеркивает А.И. Фурсов, в отличие от российских/советских «неудачников», И. Сталин был единственным из правителей нашей страны за последние двести лет, который ЗНАЛ и ПОНИМАЛ, кому противостоял и кто мог быть (и в итоге становился) тактическим или стратегическим союзником «Красной Империи», которую он строил и пестовал. К сожалению, после его смерти ситуация, особенно по мере все большей интеграции партийно-государственной верхушки Союза в капиталистическую систему и восприятия ею (де-факто) образа и жизни и ценностей западного мира, ухудшалась. Причем, перманентно. В 1970 – 1980-е же годы, когда наиболее пораженными «бациллами» западнизма изнутри и извне оказались две ключевые под-системы советского общества – защитная (КГБ) и когнитивная (наука), она стала почти катастрофической. По А.И. Фурсову: «Главное «орудие производства» ССД – психоисторическое оружие, совокупность идеальных (информационных, научно-образовательных и духовных) средств, посредством которых ССД направляет исторический процесс (или влияет на его направление), позитивно воздействуя на сознание, психику, духовную сферу в целом коллективов и индивидов» [14]. Но его-то в позднем СССР и не оказалось.

Видимо, это хорошо знали; или, если не знали, то чувствовали недруги нашей страны на Западе. Достаточно упомянуть хотя бы о «плане NSDD», инициированном в 1981 г. тогдашним руководителем ЦРУ У. Кейси и поддержанном президентом Рейганом. Этот план был призван обеспечить тайные наступательные операции против СССР. По сути, он стал тем рубиконом, перейдя который США перестали декларировать необходимость обеспечения мирного сосуществования со «Страной Советов», а вознамерились изменить саму советскую систему [15]. Но творили черное «перестроечное» дело все же свои… Они же потом сделали все, чтобы уйти от ответственности, обелив свои деяния. Если обратить взоры к недалекому прошлому нашей некогда Великой Страны, которое или преднамеренно «забыто», или просто подтасовано, нельзя не заметить очевидное: «Свинцовая глыба лжи о т.н. перестройке усилиями науки, разведки, политической мемуаристики уже разрушена. Интенсивно наращивается корпус литературы, из которой явствует, что 2485 суток горбачевских преобразований были завуалированным, утонченным и длительным насилием над Советским Союзом, спецоперацией «холодной войны». Общество в эти годы испытывало минуты, часы, недели и месяцы судорожного безумия под водительством предателей, подвергая себя самоуничтожению». Вот почему нам сегодня «требуется гигантское переосмысление и теоретического, и эмпирического материала, который в упомянутые годы преподносился народным массам как открытие» [16].

Нам нечего добавить к этим проникновенным строкам и очень точной фиксации последствий перестройки (точнее, настоящей «катастройки», если использовать язык того же А.А. Зиновьева). Именно после событий в СССР и (автоматически) во всей его обширной сфере влияния началась череда событий, которые ознаменовали вхождение мирового сообщества в полосу глубинной трансформации его структуры. Именно в это время начался новый (масштабный) территориальный передел мира, который длится по сей день, был подвергнут серьезнейшему испытанию на прочность весь Миропорядок, сложившийся в послевоенный период. Но на первом месте стоит именно распад Советского Союза и Pax Sovietica. И далеко не случайно. Ведь именно распад СССР вызвал серьезную дестабилизацию системы международных отношений, прежде всего на глобальном уровне с иррадиирующей по всем ниже расположенным «этажам» мировой иерархии.

Безусловно, ничто не вечно, и империи (имперские системы) – не исключение из этого универсального правила Жизни. Но, как показывает мировая практика, уходят они в небытие по-разному. То, что произошло в начале 1990-х гг. с некогда великой советской державой, укладывается в один из двух сценариев ухода империй с мировой арены, которые убедительно продемонстрировала политическая история XX века. Так, в одном случае происходит сознательный демонтаж: имперских структур власти и управления при регулирующей роли самой метрополии. В этих условиях имеет место более или менее безболезненная трансформация ранее единого политического «организма» в совокупность суверенных и квазисуверенных государств, с сохранением единого культурно-политического поля и дружеским или, по крайней мере, нейтральным отношением новых субъектов на мировой арене к бывшему имперскому Центру. Нечто подобное произошло, например, с Британской империей, «роспуск» которой начался еще в 1931 г. с принятием английским парламентом Вестминстерского статута, продолжался долгие десятилетия и относительно благополучно завершился с возникновением Британского содружества (ныне Содружества наций) [17]. В другом случае происходит стихийный самораспад имперских структур власти и управления, который неизбежно сопровождается рецессией, или сжатием политического пространства и инфранационализмом, т.е. фрагментацией этого пространства, рассыпанием его на фрагменты*. При таком варианте развития событий Центр неизбежно теряет контроль за ситуацией, возникают сложные внутренние конфликты между самоопределяющимися этносами и территориями, многие из которых вспоминают прецеденты былой государственности и взаимные обиды; возникают конфликты, которые быстро интернационализируются и затягиваются в узлы региональной напряженности. К примеру, мы помним из истории, сколько межгосударственных и межнациональных конфликтов породил нерегулируемый распад Австро-Венгерской и Оттоманской империй на исходе Первой мировой войны. Отголоски этих процессов до сих пор ощущают на себе Центральная, Юго-Восточная Европа (особенно Балканы, Ближний и Средний Восток).

Одна из геополитических аксиом гласит: если возникает ситуация, когда контроль некогда всесильной державы над каким-то «Большим политическим пространством» или значимым его сегментом слабеет, а то и вовсе прекращается (например, в результате «имперского перенапряжения» какой-либо великой державы), т.е. когда в этой зоне возникает своеобразный «силовой вакуум», то моментально к ней возникает интерес других держав, которые обладают необходимым потенциалом и возможностями для того, чтобы установить здесь свой контроль или, по крайней мере, попытаться это сделать. Таким образом, мы имеем дело со своеобразным законом «заполнения геополитической пустоты». Нечто подобное произошло с Советским Союзом и его колоссальной сферой влияния.

Распад империй как больших политических «организмов» всегда и везде сопровождался образованием множества малых, мелких и даже мельчайших государств и государственноподобных образований, благодаря чему разительно менялась политическая карта мира в результате завершения такого рода эпохальных процессов [19]. Стоит ли удивляться тому, что, к сожалению, подобный негативный вариант развития событий имел место в случае с Советским Союзом, на пространстве которого возникли настоящие «волны» сепаратизма и сецессии, с одной стороны, и ирредентизма, с другой. Правда, в отличие от других прецедентов, дезинтеграция Советского Союза имела одну негативную особенность. Она связана с тем, что, пожалуй, нигде и никогда в мире такие сложные («многосоставные», как сказал бы известный американский политолог голландского происхождения А. Лейпхарт) имперские системы не распадались с такой стремительной быстротой без военного вмешательства со стороны, и сама скорость этого процесса явилась одной из фундаментальных причин высокого градуса напряжения на отслоившихся от Москвы периферийных зонах и их последующей фрагментации [20]. Посему и результат: уже для самой России наступили непростые времена, когда страна стала демонстрировать отрицательную геополитическую динамику, связанную, в частности, с дезинтеграционными процессами по оси «Центр – периферия», что, впрочем, оказалось характерным и для всего макрорегиона Северной Евразии.

В этом не было ничего удивительного, поскольку, не являясь сама по себе имперским образованием, но будучи плоть от плоти наследницей «Империи Кремля», Российская Федерация сама не могла не испытывать последствия распада «большого имперского поля», не могла (хотя бы частично) не ощутить на себе цепную реакцию дезинтеграции. Вполне понятно, что этим обстоятельством умело воспользовались те политические силы, кому буквально пьянила голову победа либерального Запада в «холодной войне» с советской империей. На волне этой эйфории, как очень точно заметил известный российский этнополитолог В.А. Тишков, и родился «интригующий проект второго круга дезинтеграции постсоветского пространства за счет России как новой «мини-империи», который нашел много энтузиастов среди политиков, международной бюрократии и научного сообщества, в том числе и в среде новых соседей России, где ощутимо желание наказать бывшего «старшего брата»» [21].

Факт остается фактом: в тот период времени в Северной Евразии начала складываться очень непростая ситуация. Уход в прошлое «Империи Кремля» и стремительность этого процесса породили целый шлейф проблем, вызвав настоящую волну нестабильности на огромном пространстве этого континента. Фактически можно говорить о том, что здесь сформировалась самостоятельная подсистема достаточно сложных, со значительными сегментами конфликтогенных/конфликтных отношений макрорегионального уровня. В ряде же зон бывшей периферии СССР, сразу после его «падения», весьма резко обострились территориальные споры, произошли самые настоящие войны локального масштаба, появились новые, порой очень нестабильные, государства со слабыми традициями государственности или вовсе без таковых, возникли регионы с повышенным индексом «гражданского беспорядка» (выражаясь терминологией, принятой в ООН). В этом находит свое подтверждение важнейший геополитический императив: распад имперских структур власти и управления, где бы и как он ни происходил, всегда провоцирует (и продуцирует) «релаксационные» войны всех масштабов: от межгосударственных до межмафиозных [22].

Одним словом, на большой части бывшего советского пространства образовался «силовой вакуум». Ведь с исчезновением советского «колосса» произошел серьезный сдвиг силовых полей, повлекший за собой возникновение в ряде зон Евразии «мягких кластеров» (выражение 36. Бжезинского), т.е. регионов «без Хозяина». Оказалось, что на этих территориях, которые до недавнего времени находились под тотальным политическим контролем, а большей частью и юрисдикцией Москвы, есть что делить, на что претендовать, по поводу чего соперничать. И в зависимости от того, оказались ли совместимыми интересы новых «претендентов на наследство» или нет, между ними и стали выстраиваться соответствующие взаимоотношения: сотрудничества или конфронтации (причем с внутренней градацией таковых). Если использовать всем известные аналогии с Оттоманской и Австро-Венгерской империями, распад которых породил острейшие региональные кризисы и обусловил возникновение сложнейших «узлов противоречий», вполне можно говорить о начавшемся разделе «советского наследства» в широком смысле слова) со всеми вытекающими из этого последствиями. Именно по этой причине сюда и началось интенсивное проникновение внерегиональных акторов.

Но у распада Советского Союза был еще один важный аспект, который следует интерпретировать с точки зрения внутренней геополитики.

Начиная с XIX партконференции (1988 г.), которая, по сути, решила судьбу перестройки в СССР, через «федерализацию» КПСС и ее растаскивание по национальным «квартирам», при полном непонимании М.С. Горбачевым (которого, заметим, очень тонко и умело «вели» и опекали такие западные лидеры, как та же баронесса М. Тэтчер) и его окружением природы того режима, который они вознамерились реформировать, через распад центральных институтов власти в стране, ставший реальностью после «странно-непонятного» путча в августе 1991 г., и кончая провалом переговоров о конфедерализации страны (создании нового Союза), повлекшем за собой полный паралич власти в СССР и смещением ее де-факто в республики, где «сдвоенным ударом» лидеры национал-сепаратистских движений и стоявшая в их тени, но алчущая своих доходов и новых привилегий местная парт/гос/хоз/номенклатура добивали остатки влияния Москвы… – все это и ряд других моментов привели к необратимым процессам, в итоге которых «Красный колосс» почил. Как, впрочем, одновременно с этим почила и «доктрина Брежнева», предназначенная для жесткого контроля над странами ЦВЕ, и развалился соцлагерь, до поры до времени монолитным (по крайней мере, чисто внешне). И все же, с точки зрения внутренней геополитики, «рубикон» был перейден лишь тогда, когда в полном тупике оказались переговоры о создании союзного государства.

При этом бесконечное фарисейство М.С. Горбачева и игра в «доброго царя» (читай: отказ от применения силы), разрушение им партийного стержня, на котором, собственно, и держался Советский Союз, плюс к этому ставшая реальностью ситуация «голого короля» (отсутствие у Кремля каких-либо эффективных инструментов для проведения собственной политической линии при все более усиливавшейся хаотизации общественной жизни) [23] создали благоприятную почву для активизации на имперской периферии тех народов, которые были ранее либо «обижены» Центром, либо просто обделены вниманием с его стороны. Естественно, активизации каждого из народов – по-разному (одно дело, когда повышенную активность стала проявлять высокоразвитая и максимально европеизированная Эстония, другое – когда о себе стала заявлять весьма архаичная и сугубо азиатская Туркмения).

Мы имеем в виду как «большие» народы, у которых уже были «свои» национальные республики и которые, вспомнив о своей исторической судьбе, стали активно говорить об особой идентичности, о своем самосознании (например, эстонцы или латыши, литовцы или украинцы, казахи или узбеки), но и малые народы, а также этноменьшинства, или жившие внутри союзных республик, или дисперсно расселенные по всей территории Советского Союза (например, те же татары или чеченцы). Причем, наметившаяся в ходе перестройки и на волне изменений в мировой политической конъюнктуре активность этих «больших» и малых народов не могла не затронуть их диаспоры за рубежом, а следовательно, и те страны, которые некогда дали кров и защиту выходцам из Российской Империи и/или СССР. Тем самым возник фактор международного участия (а кое-где и прямого вмешательства) во внутренние дела трещавшего по швам СССР. Так или иначе, но при попустительстве, а порой и прямом потворстве правивших на периферии партийных кланов и не без поддержки криминально-мафиозных групп стали формироваться сильные национальные движения, жестко ориентированные на сепаратизм и сецессию. Более того, к исходу 1980-х гг. можно было говорить о возникновении на пространстве СССР единого (общего) потока такого рода движений, которые неумолимо вели дело к одному – к дезинтеграции «Империи Кремля». В конце концов, она-таки и распалась.

Был ли шанс выйти из затяжного кризиса Системы относительно мягко, не допустив коллапса Советского Союза? Трудно сказать. Однозначно ответить на этот вопрос сложно. Тут вообще важно, как мы понимаем суть самого этого явления – «кризис» [24], из какой системы координат исходим? Но, по крайней мере, ясно одно: присту-пая к капитальному ремонту, не обязательно было ломать целиком все здание! В этом смысле есть немалый резон у тех авторов, которые считают, что СССР, будучи уникальным геополитическим и социальным проектом, далеко не исчерпал своих возможностей и имел все шансы на то, чтобы выйти на новые траектории развития. Здесь можно сослаться, например, на мнение крупного отечественного ученого в области организационного управления и методологии разработки информационных систем, нашего выдающегося концептуалиста С.П. Никанорова*. Он рассматривал СССР как сложнейшую социально-политическую систему ранее неизвестного, нигде и никогда не существовавшего типа. По его мнению, с возникновением СССР началась новая историческая эпоха, поскольку человечество перешло на качественно иной уровень своего развития. И это факт, от которого не уйти. В то же время главный, исторический урок СССР заключается в том, что его возникновение, расцвет, угасание и быстрая гибель поставили человечество перед необходимостью спокойно и глубоко исследовать все – самые различные – социальные формы и модели развития, а не примитивно «дуть в прогнившую трубу» про замечательный капитализм, буржуазию, демократию и т.д. Все это, по мысли С.П. Никанорова, по большому счету, закончилось, исторически исчерпало себя [25].

Однако мы ушли несколько в сторону. В контексте рассматриваемой нами темы подчеркнем другое: образовавшийся в условиях перестройки «воздух свободы», особенно политика гласности (хоть чем-то пресловутая перестройка должна была ознаменоваться!), позволившая многое из замалчивавшейся ранее истории России и СССР мыслящим людям открыть для себя и оценить, интересующего нас направления – речь идет о геополитике – поначалу не очень коснулась. Точнее сказать: все эти пертурбации с Системой и кардинальное изменение конфигурации геополитического пространства СССР де-факто «формировали заказ» на их осмысление. И осмысление именно с точки зрения прежде запрещенного направления мысли – геополитики. В то же время поначалу воспылавших надеждой энтузиастов от геополитики ждало разочарование, поскольку первоначально ситуация складывалась не в их пользу.

Очень точно эту ситуацию фиксирует профессор Корнелльского университета (США) М. Евангелиста: «когда официальный советский дискурс, наконец, отказался от формул классового противостояния, на смену им пришла вовсе не Realpolitik или геополитика. Напротив, при М. Горбачеве и его министре иностранных дел Э. Шеварднадзе внешнеполитический дискурс стал отражением «нового мышления» – подхода, который, усвоив язык общечеловеческих ценностей и норм, преуменьшал значение физической силы и географического фактора» [26]. Иными словами, власть предержащие вовсе не связывали осмысление происходивших в то время процессов и (главное!) их возможные последствия с инструментарием геополитической области знания. Конечно, отдельные работы «пионеров» (первопроходцев) от геополитики тогда уже появились, но скажем так: это были очень робкие и разовые попытки отдельных авторов, стремившихся освещать динамику перестроечных процессов и изменения в международном окружении СССР с точки зрения геополитики, при утвердившемся в правящих партийно-политических кругах абсолютно чуждом ей дискурсе. Терявшая власть КПСС и ее идеологическая «обслуга» как будто чувствовали, что геополитика обнажит суть происходящего, разоблачит многие вещи, сделает очевидным то, что скрывалось и/или вуалировалось. Одним словом, способствовать развитию геополитического дискурса и стимулировать развитие табуированной некогда области знания было не в их интересах.

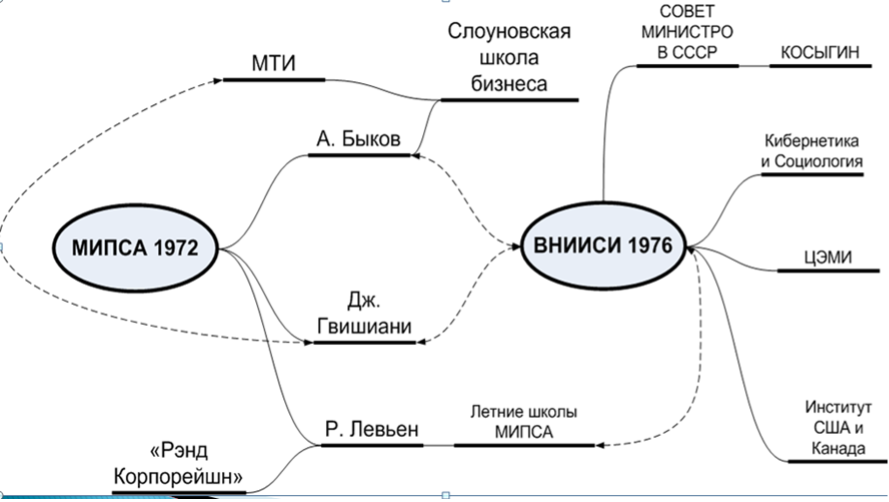

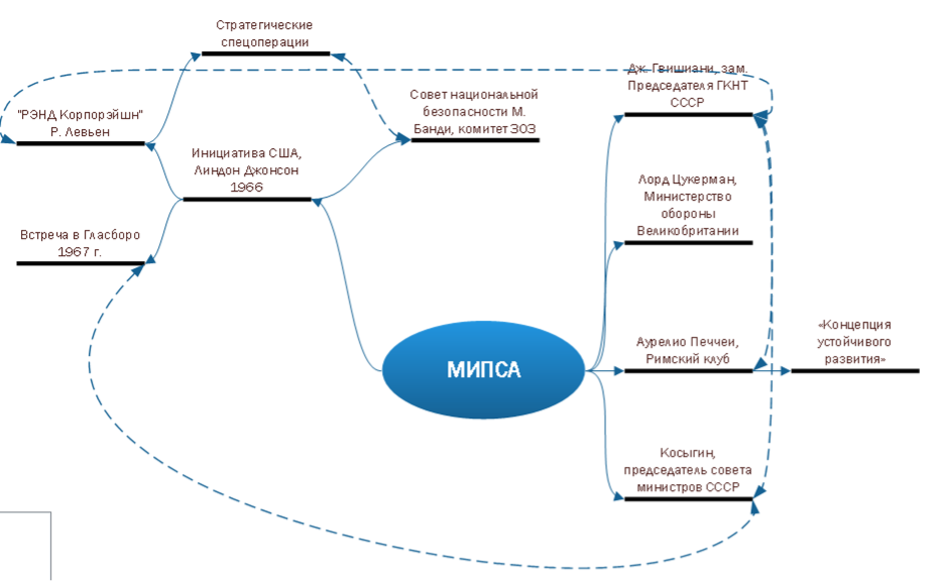

В сравнении с брежневским руководством, которое в общем и целом придерживалось традиционной евразийской ориентации, что было особенно характерно прежде всего для высшего военного руководства, ряд партийных и – шире – политических деятелей и околополитических персон в позднем СССР стали проявлять повышенный интерес к мондиализму – идейно-политическому комплексу, являющему собой полную противоположность геополитическому мышлению. И, заметим, это был отнюдь не «красный мондиализм» в духе Троцкого и К°. Увы, уже в то время в нашей стране стал пробивать себе дорогу атлантизм, с налетом именно мондиализма. Здесь, тон задавали смотревшие на Запад и внимавшие ему некоторые политики, занятые проведением внешнеторговых операций и/или курировавшие эту «доходную» госчиновники, а также обслуживавшая власть экспертная «публика» (особенно журналисты-международники). Последнюю линию, как с конца 1960-х гг. весьма активно продвигала группа Дж.М. Гвишиани (1928–2003)* – видного деятеля из числа советской парт/гос/номенклатуры, де-факто продвигавшего идею конвергенции двух систем. С конца 1960-х гг. он был одной из самых важных персон, через которую советское руководство осуществляло неформальные контакты с Западом, в частности с созданным в 1968 г. Римским клубом (не случайно весьма доверительные отношения связывали Дж.М. Гвишиани с создателем этого «мозгового треста» и его первым президентом А. Печчеи). Между прочим, задуманный и руководимый Д.М. Гвишиани НИИ системных исследований должен был по идее стать ничем иным, как филиалом МИПСА. (Но это, как говорится, предмет для особого разговора; ограничимся здесь лишь тем, что приведем схему их взаимодействия в общем контексте отношений с Западом, которые выстраивались тогда советским руководством, ряд линий которых шел как раз через группу Д.М. Гвишиани* (см. схему ниже с опорой на такой источник, как [27]).

Помимо ведомого Д.М. Гвишиани Института системных исследований, в ауре мондиализма находись тогда Центральный экономико-математический институт, Институт США и Канады АН СССР, значительный сегмент референтуры ЦК партии и особенно 5-й отдел КГБ СССР, ведавший идеологическими вопросами и в силу своей специфики постоянно и на самых разных уровнях, имевший дело с мондиалистскими проектами и кругами. К началу 1980-х гг. советские «мондиалисты» уже не просто контактировали с деятелями Римского клуба (тот поначалу был лишь площадкой для дебатов), но и непосредственно взаимодействовали с более серьезными мондиалистскими структурами типа Трехсторонней комиссии, которая сосредоточила в себе членов высшей элиты Запада [28]. Имели место также контакты и с другими влиятельными неформальными организациями Запада – например, с «Советом взаимодействия» (международным объединением отставных политических деятелей высокого ранга). В нашу страну потянулись и «пауки» из числа сетевых «операторов» – сионистские структуры типа еврейского ордена с древнейшей родословной – «Бнай Брит»*, масонские ложи (например, одна из самых влиятельных во Франции и едва ли не самая проамериканская – Великая национальная ложа Франции, ВНЛФ)*, начиная с 1989 г., получившие возможность открыто пропагандировать свои идеи и вербовать новых членов.

Надо сказать, что на рубеже 1980 – 1990-х гг. в среде интеллектуалов и политических кругах СССР сформировалось влиятельное мондиалистское лобби. Во главе его находились советник М.С. Горбачева политолог-международник и публицист Г.Х. Шахназаров (1924 – 2001), «архитектор» перестройки и главный идеолог партии А.Н. Яковлев (1923 – 2005), а близкий к властным кругам Д.М. Гвишиани, о котором уже сказали выше. По сути, ставленником этих сил был и М.С. Горбачев с его набившим оскомину «новым мышлением», «безъядерным миром», «общечеловеческими ценностями» и иными базовыми установками новой генерации ЦКовцев*, изложенных новым Генсеком в его главной концептуальной работе того времени [30]. Исходя из «нового мышления», тогдашний лидер СССР и его окружение преподносили его (мышления) императивы чуть ли не как новую государственную идеологию, а само сочинение Генсека подавалось столь же высокопарно, как в свое время «Краткий курс ВКП (б)»!

Однако мы знаем теперь, чем обернулись для СССР эти горбачевские принципы – а) отказ от основополагающего вывода о расколе современного мира на две противоборствующие системы и признание его единым и взаимозависимым; б) объявление в качестве универсального способа решения международных проблем не баланса сил двух этих систем (и, соответственно, двух сверхдержав), а баланса их интересов, отказ от принципа социалистического интернационализма; в) признание в качестве приоритетных общечеловеческих ценностей и их безусловного примата над всеми другими системами ценностей – классовыми, национальными, идеологическими и т.д. Знаем теперь хорошо, какие конкретные и ощутимые потери понесла наша страна на этом пути – по сути, «геополитической самоликвидации» и какими тяжелыми последствиями это обернулось и для мира в целом. Здесь исследователям и экспертам еще долго придется разбираться с тем, как и почему сложилась ситуация, когда «колосс Евразии», крупнейшее государство мира было подведено к пропасти и угодило-таки в нее; еще предстоит реконструировать «план за кадром», т.к. выяснить, кто конкретно и как управлял этими деструктивными процессами, подводя советское руководство тех лет к фатальным для страны решениям!

Одним из условий этого, полагаем, было явное пренебрежение к Географии, столь важной для нашей страны (напомним: «страны-континента», занимающей стержневое положение в Северной Евразии). Известный советский географ Б.Б. Родоман называл эту установку «географическим нигилизмом» [31]*, который, к сожалению, возобладал в то время у советского руководства, и который, увы, сплошь и рядом встречается еще и сегодня (в том числе в анализе международных реалий и при ведении внешнеполитических дел). А ведь любому здравомыслящему человеку, не говоря уже о политике, выступающем в роли ЛПР, понятно: анализ позиции государства, тем более его силовой позиции в мировых делах, должен начинаться с анализа его географии, и не с чего другого. Это императив. В случае его игнорирования государственных мужей ждет фиаско. Очень хорошо и очень точно, особенно в контексте обсуждаемого здесь «сюжета», об этом писал Э.А. Поздняков. По его мнению, «в сутолоке повседневной дипломатии, в столкновении сиюминутных интересов, ежедневно возникающих и исчезающих мелких конфликтов и противоречий географический фактор порой уходит на задний план, забывается, пока политические просчеты, неудачи и поражения не заставляют вновь обратиться к нему как к одной из первопричин не только политики, но и всего бытия государства. Можно конечно, позволить себе забыть о географических основаниях политики, но тогда они будут мстить тем политикам, которые то ли по невежеству, то ли по небрежению оказались неспособными постичь их важность» [32]. (Нам нечего добавить к сказанному корифеем отечественной науки о международных отношениях, за исключением того, что принять на вооружение данный тезис чрезвычайно важно прежде всего при ана-лизе ситуации в России и вокруг нее [33]).

Помимо этого, отметим еще одну важную вещь.

Не будь сервильного и предательского поведения позднесоветской элиты на рубеже 1980 – 1990-х гг. – не было бы и поражения СССР в «холодной войне» с США на фронте информационной борьбы. А было бы как раз наоборот: скорее лежали бы на лопатках именно Соединенные Штаты. Для тех, кто не помнит или не знает этих фактов, напомним: в 1985 – 1987 гг. имела место мощная девальвация доллара. Тогда американцы поистине терпели бедствие. Дефицит их бюджета, дотоле не превышавший 80 – 90 млрд долл., перемахнул аж за отметку «100 млрд…», а к 1985 г. превысил все 200 млрд долл.! Все это едва не кончилось коллапсом – биржевым крахом в октябре 1987 г. (обрушением всем известного индекса Доу Джонса на 23 % в один день). Американское руководство судорожно искало решения. Именно тогда советское руководство имело все шансы «вогнать» США в экономическую катастрофу и выиграть «холодную войну», сохранив СССР. А что произошло? Власть предержащими в Москве было сделано все наоборот, де-факто они помогли американцам подняться, а вслед за тем позволили им нас же и атаковать! Как пишет в этой связи наш известный писатель и публицист М. Калашников: «Спастись янки смогли за счет неимоверных усилий: благодаря капитулянтской позиции Горбачева и тому, что под американским давлением Саудовская Аравия залила мир дешевой нефтью, стремительно сбивая мировые цены на «черное золото». Они снижались даже в долларовом выражении, несмотря на девальвацию «зеленого». Это поддержало американскую экономику на плаву. Кроме того, Вашингтону, пользуясь «советской угрозой», удалось добиться от Японии ограничения ее экспорта в США. Дескать, вы же не хотите сыграть на руку русским и подорвать флагман мировой демократии экономически. И японцы согласись на квотирование своего ввоза. Ну, а дальше США, умело вогнав японскую экономику в кризис (длящийся с 1991-го и до сих пор), получили гигантские барыши на развале СССР, на буме интернет-экономики и телекоммуникаций…» [34]. Такая вот картина.

Так что никакой предопределенности во втором (за одно столетие) распаде огромной Державы, с нашей точки зрения, не было. Во многом это было «рукотворным» делом (только руки, «творившие» все это, были не очень чистые и, по сути, предательские…). Оговоримся, однако… Во-первых, установки М.С. Горбачева и его группы устраивали в партии, в том числе в ее руководстве, далеко не всех. Резко против них в стране выступали консервативные силы, представители так называемого национал-патриотического направления (условно говоря, «Русская партия»). Многим это казалось недопустимым и в среде настоящих марксистов-ленинцев. Во-вторых, если и можно говорить о мондиалистских поветриях пришедших к власти новых партийных «боссов», то, учитывая коммунистическую родословную той генерации партийных руководителей, к которой они принадлежали, следует все же сделать акцент на том, что это были гуманистически-интернационалистские, т.е. левые поветрия. Иными они и не могли быть.

Ни сам Генсек, ни его соратники не были готовы идти слишком уж далеко, т.е. не шли дальше того, чтобы превратить Советский Союз и Pax Sovietica в органическую часть Нового Мирового порядка под руководством некоего Мирового Правительства во главе с ареопагом мудрецов (а la Римский клуб), но они никак не хотели полностью раствориться в нем. В то же время мондиалистские круги явно форсировали события, чувствовали себя тогда настолько уверенно, что позволяли себе выступать даже на страницах партийных официозов в духе того, как это сделал, например, тот же Г.Х. Шахназаров, опубликовав в газете «Правда» идейный манифест этих сил под названием «Мировое сообщество управляемо». Чуть позже он опубликовал еще три работы – даже более сильные в концептуальном отношении [35]. Немногие могли бросить вызов всесильному советнику Генсека – в серьезную полемику с ним вступил, пожалуй, лишь политолог и публицист А.Е. Бовин (1930 – 2004) [36]. Начались даже прямые контакты лидеров партии и государства с представителями мондиалистских структур, особенно усилившиеся при М.С. Горбачеве. Идеи о «новом мышлении» и примате «общечеловеческих ценностей» в свете концепции One World, этот безудержный глобальный гуманизм М.С. Горбачева стали как бы безальтернативными и насильно внедрялись в общественное сознание наших соотечественников.

Пригодилось здесь и наследие А.Д. Сахарова с его ключевой идеей конвергенции двух систем. Не случайно, став одним из главных действующих лиц на первом в СССР свободном законодательном форуме и, будучи введен в состав комиссии по разработке новой Конституции страны, он многое сделал, чтобы направить его работу в выгодное для него русло. А.Д. Сахаров сразу же он приступил к работе над своим проектом, воплотив в него свои представления о новом государственном и экономическом устройстве СССР и в конце ноября 1989 г. он представил его Конституционной комиссии. Документ назывался так: «Проект Конституции Союза Советских Республик Европы и Азии» и содержал 46 статей. В Проекте четко прослеживалась исходная сахаровская концепция нераздельной связи между правами человека и миром на земле, между выживанием человечества и открытостью каждого общества (точь-в-точь горбачевский посыл в виде «нового мышления»!). Но главное, что данный «проект» был четко ориентирован геополитически – предполагал переустройство СССР на конфедеративных началах [37].

В советских СМИ тогда весьма активничал также американский политолог и историк, сам выходец из СССР, А.Л. Янов (кстати сказать, один из хулителей Л.Н. Гумилева и евразийства), настойчиво предлагавший свои идеи и проекты по участию Запада в делах перестройки и «ассимиляции» им институтов советского общества*. Называя себя специалистом по теории политических изменений в России/СССР и развивая концепцию циклов российской истории, которые описываются им как чередование реформ и контрреформ, А.Л. Янов некогда явно понравился главному партийному идеологу тех лет А.Н. Яковлеву, который, кстати, мнил из себя большого ученого (как же – как же: известный американист! автор целого ряда книг! с 1990 г. академик!). И не удивительно почему: тот сам, причем достаточно давно (как глубоко скрытый оппонент «Системы», пользовавшийся, однако, всеми ее «благами»), проявил себя как жесткий критик исторической самобытности России и культурного архетипа русского народа, пытаясь даже придать своим «изысканиям» некую концептуальную форму [39].

Иначе говоря, его не устраивала не только (и не столько) тоталитарная система, которая утвердилась-де в СССР и против которой он всеми силами боролся, хвалясь потом перед «демократической» общественностью [40], но и сам феномен «русскости». Привязанность к последней, т.е. к родным корням, понимание духовной и культурной специфики русского народа вызывала у него самую настоящую аллергию. Привязанность к ней А.Н. Яковлев называл «национальной узостью» (в мышлении) и рассматривал как равновеликую другой крайности – «глобальному космополитизму».

По этой причине ему очень импонировали развивавшиеся А.Л. Яновым идеи, согласно которым: а) развитие нашей страны за полутысячелетнюю историю – это полный тупик, т.е. путь в никуда; б) корни, питающие российские контрреформы, лежат в православном фундаментализме (иосифлянстве), а источник «скверны» и начало всех бед России – Иван IV; в) Россию нужно вернуть в лоно европейской цивилизации, но для этого необходимо «перекодировать» страну и сломать архаическую ментальность подавляющей части населения; г) либералам и вообще всей «просвещенной» публике надо всемерно и решительно бороться с эпигонами самобытного пути развития России; и т.д. и т.п. Весь этот интеллектуальный «букет», упакованный в наукообразную форму, А.Л. Янов выплеснул тогда на страницы газет и журналов, а позднее «оседлал» и электронные СМИ. (Заметим, что разработкой и пропагандой новой парадигмы русской истории, а фактически ее новой мифологизации, он активно занимался и в последующие годы, причем этому способствовали, поддерживая А.Л. Янова, утвердившиеся у власти и закрепившиеся в учреждениях культуры, а также в разных издательствах либералы «ельцинского призыва». Достаточно взглянуть на то, сколько книг и статей он опубликовал в период 1995 – 2000 гг., чтобы сделать этот несложный вывод) [41].

Эти интеллектуальные «новации» и призывы к реформированию «испорченного» византизмом советского общества (в духе А.Д. Сахарова и/или А.Л. Янова) позднее подхватил и стал развивать «Горбачев-Фонд» – место почетной ссылки обанкротившегося чуть ли не на всех фронтах бывшего Генсека. Но и новая российская власть, со своей стороны, испытывала весьма заметное влияние мондиалистских сил, тем более что к тому времени в«демократической» России их креатура стала весьма заметной группой: причем не только в околополитической тусовке и экспертной среде, но и в самих политических кругах. Иные из представителей этих кругов вплоть до недавнего времени поддерживали отношения даже с масонскими орденами различного толка [42].

Вообще надо сказать, что элита позднесоветского периода производила впечатление расслабленной, почивавшей на лаврах, впавшей в «прелести» потребительства публики – «публики», которая явно недооценила врага, точнее, даже потеряла его из виду, а заодно с этим и геостратегические ориентиры. Понятое дело: не обошлось и без прямого предательства интересов страны и «перекодировки» прежней системы ценностей. Ибо как можно еще иначе объяснить феномен стремительного и тяжелейшего по своим последствиям распада «Империи Кремля» – государства, армия которого в ответ на агрессивные действия НАТО на третий день войны могла бы уже выйти к проливу Ла-Манш, наголову разгромив противостоящего противника!? И это было абсолютно реально. Более того, противник это знал и знал цену военной мощи СССР. Ведь не случайно ни один из пяти (!) тщательно разработанных планов военного, в том числе и ядерного нападения на СССР, не был-таки реализован. И понятно почему: в военном плане «красный Колосс» был непобедим. И на Западе (прежде всего, в США) это вовремя осознали и извлекли уроки и стали действовать по-другому – нетрадиционно, с опорой на сетевые механизмы (тогда еще не столь сильные, как сегодня, но концептуально обоснованные и оргтехнически «обустроенные»); привлекая для работы лучшие на тот момент «мозговые тресты» (типа RAND Corpora-tion) [43] и лучших экспертов типа Дж.Ф. Кеннана, Зб. Бжезинского, Р. Пайпса* и подобных им интеллектуалов. А уж о разного рода советологических институтах и центрах (типа изрядно раскрученного мюнхенского Института по изучению СССР, услуги которого оплачивались ЦРУ), расплодивших в те годы, и говорить нечего. Одним словом, стали системно вести против Советского Союза целенаправленную информационную войну. Тем самым, как говорят сегодня специалисты, «физическое поле боя» с нашей страной было превращено в «боевое (в большей мере виртуальное) пространство», т.е. возник иной ТВД.

Вообще говоря, надо отдать должное «неприятелю». Как в ходе, так и на исходе перестройки он во всю мощь развернул свои боевые порядки. Кто только не работал тогда против Советского Союза, а затем и «новой России»? Это были самые разные структуры и организации. Взять хотя бы такую структуру, как Институт Крибла, который был создан в 1987 г., активно поддерживался ЦРУ и лично его тогдашним директором У. Кейси. Не без поддержки официальных советских властей, с его стороны исходила тогда инициатива «обучение азам демократии в рвущейся к свободе стране!». Вроде бы, благородная миссия…, но это для «ушей прессы» и для общественности, а в своем кругу, причем иногда делая утечки информации, они говорили совсем о другом, а именно: о том, что их миссия в СССР заключается в том, чтобы «посвятить свою энергию развалу Советского Союза». Поэтому на деле они прямо вели дело к формированию «пятой колонны» из числа молодых политиков-демократов*. Или вот еще пример: не особо церемонясь, в 1990 г. американская сторона начала прямое финансирование деятельности Межрегиональной депутатской группы ВС СССР. Причем финансирование шло по линии Фонда… Конгресса США!

Кроме того, надо иметь в виду еще одно важное обстоятельство: позитивный для себя эффект в противоборстве с СССР/Россией США смогли достичь еще и потому, что, умело варьируя в обстоятельствах «места и времени», адекватно реагируя на противодействие СССР и некоторые «помехи» со стороны его союзников, вовремя корректируя свои доктринальные «вещи», упорно вели дело к успеху, используя для этого весь возможный арсенал сил и средств. Более того, с легкой руки Дж. Ф. Кеннана американцы некогда хорошо поняли, что наиболее активно надо действовать в моменты смены руководства СССР или радикальной смены политического режима. Ведь, учитывая особенности советской/российской политической культуры, это всегда было очевидным слабым звеном системы управления страной и на этом, если кто-то очень хотел, всегда можно было сыграть «по полной»…

Советская же сторона после кончины «вождя» вела себя явно не адекватно складывавшейся ситуации: то производила шатания из стороны в сторону (заигрывая с мондиалистами), то вспоминая о «пролетарском» интернационализме, начинала действовать шаблонно, без огонька. Порой официальная Москва просто впадала в какое-то «размягченное» состояние (как это было в эпоху застоя) и своем политическом безволии и отсутствии геостратегической перспективы начинала искать друзей в стане соперников и врагов, посуливших ей «морковку» радостей западного образа жизни… И в этом не было ничего удивительного, учитывая, что конкретно на тот момент представляла собой первая генерация постсоветской элиты и из кого и как она формировалась. Прямо скажем: ее «портрет» того времени был, мягко скажем, не внушающим уважения [45].

Здесь на память приходит мысль блестящего интеллектуала и истинного патриота России, философа и правоведа И.А. Ильина (1883 – 1954), который сказал однажды (кажется, именно так, боимся ошибиться): «Порочной является не та или иная форма правления, а любая государственная форма, если только управление осуществляют посредственности»! И ладно бы – посредственности… А если к власти в государстве приходят люди/силы/группы, которые могут в одночасье поменять «символ веры», попрать свои прежние «клятвы» и полностью «разоружиться» перед врагом? Тогда как? Вот почему СССР в итоге проиграл – проиграл объявленную ему У. Черчиллем в далеком 1946 г. «холодную войну». В итоге у него не оказалось тогда сил и средств, дабы блокировать жесткие поползновения и угрозы со стороны Запада, отсутствовала и четко отлаженная, адекватно реагировавшая на воздействия «внешней среды», Система. Главное же – не было патриотического настроя у вершителей судеб страны, не оказалось жестко действовавшей элиты, ведомой харизматическим вождем (как И. Сталин прежде). У власти оказались тогда обуржуазившиеся (по крайней мере, в сознании, а местами и в образе жизни) правители позднесоветской формации, которые решительно отринули от себя наследие «вождя всех народов», в том числе и его геополитические максимы. На что в этих условиях можно было рассчитывать? Риторический вопрос. Представляем, как радовался тогда дух «Великого Старика» А. Даллеса, да и радуется по сию пору. Ведь его стратегия в отношении СССР полностью себя оправдала. Может радоваться и дух Р. Рейгана, поскольку его директива NSDD-75, ставившая своей целью «фундаментальные изменения советской системы», была полностью реализована.

Кстати, о Рейгане и деятелях типа Горбачева. Тот же А.И. Фурсов ставит резонный вопрос: почему коллективный Запад, который так или иначе вел борьбу с большевистским режимом в России с момента его возникновения, а со второй половины 1940-х гг. начал вести глобальную «холодную войну» с ним, добился своего именно в 1980-е гг.? Ведь «красный колосс» посыпался именно тогда! «Ну, писал шеф ЦРУ Гейтс о том, что надо стимулировать внутренний вызов в СССР, а его предшественники тоже разрабатывали аналогичные схемы. Что же в сталинские или хрущевские времена не удалось простимулировать? Нет, только «западным заговором» здесь не отделаешься, нужны причины успеха заговора. Если бы «властная машина» была могучей, ее не удалось бы разрушить. <…>… не мудрость и не мужество западных лидеров обеспечили им успех. Не знаю, можно ли назвать игры Рейгана со «звездными войнами» мудрыми, но именно они и решимость Рейгана «дожать» Советский Союз сыграли огромную роль в одностороннем отказе Горбачева от «холодной войны» и последующем внешнеполитическом поражении» [46]. Мы имеем в виду «сдачу» Горби англосаксам на Мальте в декабре 1989 г. СССР и всего соцлагеря – позорной «операции», незадолго до того проделанной им в Ватикане на встрече с главой Святого Престола Иоанном Павлом II (читай: «сдаче на милость» западноевропейской части атлантистской элиты).

Понятно, каким разочарованием это стало для национально ориентированных ученых, мыслителей и публицистов (условных «славянофилов»), по-своему мечтавших о трансформации коммунистической системы. Нет, их печалила не судьба коммунистического проекта; их волновала судьба России – «страны-континента» (В.И. Вернадский), равной целому Миру. Увы, то поколение национально мысливших ученых, мыслителей и интеллектуалов (назовем их условными «славянофилами»), как, впрочем, и их предшественники из послевоенной генерации, которые не печатались и даже преследовались коммунистическим ортодоксами, труды которых «загонялись» в спецхраны, не увидело торжества своих идей. По большому счету, реальных условий для «появления на свет» из-под обломков коммунистической власти исторической России не было. Правда, в ходе и в результате пресловутой перестройки, устроенной «западниками» после 70 лет господствовавшей в Советской России/СССР русофобии, вместе с «либеральными артефактами», смогли выйти на свет божий и работы наших национальных мыслителей, да и сами они смогли, наконец, публично заявить о себе. Но, как очень тонко заметил блистательный интеллектуал, литератор, художник и арт-критик И.И. Дудинский (1947 – 2022), новоявленных либерал-западников это не слишком огорчило; они не увидели в том своей оплошности и непредусмотрительности. Их сознание тешила мысль, что народ российский-де уже успел переформатироваться и «задвинуть глубоко в подсознание мысль и своем историческом и духовном предназначении. И в том, считает И.И. Дудинский, имелся свой резон: уж слишком сильно наш национальный генофонд был истощен в предыдущих мировых войнах и революциях, да и сегодня, уже далеко «за порогом 2000-го года, по видимости он «вот-вот прикажет долго жить» [47] (хотя это вовсе не так).

Но самое интересное, что даже после этого Запад и его «подельники» в нашей стране не успокоились – не оставили своих поползновений в отношении России. С падением Берлинской стены и объединением Германии, с роспуском Варшавского договора в июле 1991 г. и появлением новой (вроде бы демократической!) России борьба Запада с основным «насельником» Северной Евразии не закончилась. Это для «почившего» СССР она завершилась, причем бесславно*, а для вкусившего плоды победы Запада (прежде всего для США) она просто видоизменилась, была просто «переформатирована». Тем самым было подтверждено, что не против советского коммунизма вел Запад борьбу в период с 1946 по 1991 гг., а против исторической России-Евразии, чего, впрочем, такие интеллектуальные «тяжеловесы» из числа англосаксов, как Зб. Бжезинский и/или Г. Киссинджер, никогда и не скрывали. Как говорится, «все вечно под луною», и в случае с противостоянием по оси «Запад – Россия» эта истина полностью подтверждается. Как это было это в преддверии Первой и Второй мировых войн, так и теперь – в канун Третьей…

Вот, что писал, например, в 1912 г. так до конца и не оцененный у нас геополитик А.Е. Вандам: «Простая справедливость требует признания за всемирными завоевателями и нашими жизненными соперниками англосаксами (обе эти характеристики очень точны. – В.Р.) одного неоспоримого качества – никогда и ни в чем наш хваленый инстинкт не играет у них роли добродетельной Антигоны. Внимательно наблюдая жизнь человечества в ее целом и оценивая каждое событие по степени влияния его на их собственные дела, они неустанной работой мозга развивают в себе способность на огромное расстояние во времени и пространстве видеть и почти осязать то, что людям с ленивым умом и слабым воображением кажется пустой фантазией. В искусстве борьбы за жизнь, т.е. политике, эта способность дает им все преимущества гениального шахматиста над посредственным игроком. Испещренная океанами, материками и островами земная поверхность является для них своего рода шахматной доской, а тщательно изученные в своих основных свойствах и в духовных качествах своих правителей народы – живыми фигурами и пешками, которыми они двигают с таким расчетом, что их противник, видящий в каждой стоящей перед ним пешке самостоятельного врага, в конце концов, теряется в недоумении, каким же образом и когда им был сделан роковой ход, приведший к проигрышу партии». Что еще важно, подчеркивал А.Е. Вандам: «При совершенно незнакомых нам приемах борьбы за жизнь и непохожей на наше «иду на Вы» этике, англосаксы пользуются, между прочим, как орудием их политики, такими принципами, скрытый смысл которых обнаруживается лишь впоследствии» [48].

Возвращаясь же к временам не столь отдаленным – к началу 1990-х гг., оказавшихся для нашей страны временем «Третьей Великой Смуты», не грех привести слова известного отечественного автора (уже нашего современника) И.Н. Панарина, который очень точно и с большим знанием сути дела подчеркнул не менее важный момент: «против России и ее элиты столетиями ведется информационная война, война смыслов и мировоззрений, нацеленная на то, чтобы навязать российской элите чуждые ей ценности и смыслы». И во главе ее, по мнению И.Н. Панарина, как стояли, так и стоят (только теперь уже под «флером» Мирового Фининтерна) наследники дела «черной аристократии Венецианской Республики. Речь идет о силе, некогда сделавшей все, чтобы Англия, избранная на роль «Второго Карфагена», кардинально изменила вектор своего развития, став протестантской страной; наследники мастеров финансовых афер и самого обычного грабежа материальных богатств в Европе, с последующим перемещением огромных финансовых ресурсов в Голландию и Англию, ко второй половине XVII в. полностью переформатировавших английскую элиту и создавших также одну из самых совершенных разведок мира [49], сумевшего задать ей такой мощный и устойчивый алгоритм работы, что до сих пор позволяет этой спецслужбе быть одной из самых сильных в мире.

Так что, как это ни печально осознавать, но под давлением этих сил и при очень слабом идейно-политическом сопротивлении (если о нем вообще можно говорить в той ситуации) наша страна отступила. Увы, но это факт: историческая Россия дважды за один век – в 1917 и в 1991 гг. – распадалась на части, что навевает мысль о каком-то ее глубоком изъяне, о каком-то генетическом сбое или даже о поломке…

Спрашивается: не много ли для одной страны, пусть и такой территориально крупной, почти с целый континент, и такой полиэтничной/поликонфессиональной, как наша? За весь XX век ни одну страну мира такая участь не постигала! Как говорится, за все надо платить, в том числе и в делах геополитических… Платить за невежество и за слепое следование ложно понятым кумирам, за банальное игнорирование применительно к нашей стране истины, согласно которой ее (России) пространство – это не просто «вмещающий ландшафт», с живущими на нем миллионами людей разной национальности (но прежде всего великим русским народом с православным ядром), а пророчество.

Так, кстати, называлась одна из статей замечательного историка и журналиста Ф. Разумовского [50]. Мы не можем отказать себе в удовольствии привести хотя бы один фрагмент из нее. Заранее просим у читателя прощения за слишком длинную цитату, но она стоит того…

Вот что писал в своей статье Ф. Разумовский: «Необъятное пространство от Балтики до Тихого океана, 1/7 часть мира, 10 часовых поясов. Именно это пространство было, есть и будет главной особенностью России, а значит, и ее главной заботой, главным делом, нашим Великим Проектом. Это именно то дело, которое русский человек всегда умел делать лучше других, – осваивать, возделывать и окультуривать пространство своей земли, Русской земли, России.

Всю русскую историю можно представить как тысячелетнее испытание этим гигантским пространством. Мы научились всматриваться вдаль, ориентироваться и не терять друг друга из виду, мы стали нацией землепроходцев и землеискателей, победили страх перед неведомым, стали внимательны и терпимы к другим, к другой жизни. Одним словом, многое, очень многое в судьбе России определяется пространством.

Но вот парадокс, эта земля – пространство – последние два столетия не была сколько-нибудь значимой и приоритетной в наших представлениях о прошлом. В какой-то момент мы легкомысленно упустили то, чем жили почти тысячу лет. Из русской истории выпала ее пространственная основа. За этой потерей стоит ни много ни мало потеря чувства пути – реального исторического русского пути.

Кризис пространство-понимания разрастался тем сильнее, чем упрямее мы ходили по кругу ложных социальных, политических и экономических схем. Они, эти схемы, были и остаются ложными оттого, что не содержат никаких русских реалий. Это какая-то абстрактная европейская социальность, абстрактная власть и государственность. Тем временем мы упорно отмахивались от деградирующего русского пространства, пока не ощутили реальную угрозу территориального распада.

Первый цикл этого распада мы уже прошли. Пошлейшие разговоры о политической несостоятельности Советского Союза оказались слабым утешением. Ибо политика тут вообще сбоку припека, а существо дела – в отречении. В отречении от чего-то самого важного, близкого, с чем, несмотря ни на что, русский человек ощущает кровную связь. И это не что иное, как Русская земля».

Лучше и точнее не скажешь! Благо, что обрушение страны в результате перестройки все-таки ввело «кризис пространство-понимания» в повестку дня нашего развития. И спасибо здесь нашему вечному спасителю-вразумителю – «Жареному Петуху»! Он для России как тот последний довод королей, что для европейских монархий… Ведь в России серьезные сдвиги происходят обычно, когда именно он (пресловутый «Жареный Петух») кое-куда ее не «клюнет», т.е. в режиме чрезвычайных обстоятельств. Так и в случае с началом 1990-х гг. Но, как показывает практика российской жизни, «Жареный Петух» – это спаситель-вразумитель, но и вполне себе приличный «провокатор», причем со знаком плюс. Мы имеем виду тот момент, что горбачевская перестройка (она же «катастройка», говоря языком А.А. Зиновьева) в общественно-интеллектуальной сфере вызвала и ряд позитивных эффектов. Об одном из них – имеющем прямое отношение к теме нашей работы – в следующем очерке.

Примечания и ссылки:

- См. об этом, например: Карцев Д. План Андропова – Путина: Как чекисты получили контроль над страной. 31 октября 2012 г. URL: http://voshod.ucoz.ua/ news/plan_andropova_putina_kak_chekisty_poluchili_kontrol_nad_stranoj/2013-01-05-2599

- Кеннан Дж.Ф. [1947] Истоки советского поведения. URL http://www. grinchevskiy.ru/1945-1990/istoki-sovetskogo-povedeniya.php Развивая свою мысль, Дж.Ф. Кеннан уточнял: «…будущее советской власти отнюдь не так безоблачно, как по русской привычке к самообману может показаться кремлевским правителям. То, что они могут удерживать власть, они уже продемонстрировали. Но им еще предстоит доказать, что они могут легко и спокойно передать ее другим. Однако тяжкое бремя их господства и превратности международной жизни заметно подточили силы и надежды великого народа, на котором покоится их власть. <…> Кто может поручиться за то, что лучи, все еще посылаемые Кремлем недовольным народам западного мира, не являются тем самым последним светом угасающей звезды? Доказать это нельзя. И опровергнуть тоже. Но остается надежда (и, по мнению автора этой статьи, довольно большая), что советская власть, как и капиталистический строй в ее понимании, несет в себе семена собственной гибели, и эти семена уже тронулись в рост. Совершенно очевидно, что в обозримом будущем вряд ли можно ожидать политического сближения между Соединенными Штатами и советским режимом. Соединенные Штаты и впредь должны видеть в Советском Союзе не партнера, а соперника на политической арене. <…> Но нельзя забывать и того, что Россия по сравнению с западным миром в целом все еще слабая страна, что советская политика отличается большой неуравновешенностью и что в советском обществе, возможно, кроются пороки, которые, в конечном счете, приведут к ослаблению его общего потенциала».

- См. Кордонский С. Реальный социализм: история, структура, парадоксы // Вопросы философию. – 1991. – № 4.

- См.: Авторханов А. Империя Кремля, Советский тип колониализма. – Вильнюс: Моск. общество избирателей и фирма INPA, 1990 (на рус. яз.).

- Писатель отмечал далее: «К сожалению, этот тираж «единонеделимства» 70 лет несла через свою нищету и беды и наша стойкая, достойная русская эмиграция. Да ведь для «единонеделимца» 1914 года – и Польша «наша»…, и никак «отдать» ее нельзя. Но кто возьмется настаивать на этом сегодня? Неужели Россия обеднилась от отделения Польши и Финляндии? Да только распрямилась. И так – еще больше распрямимся от давящего груза «средне-азиатского подбрюшья», столь же необдуманного завоевания Александра II, – лучше б эти силы он потратил на недостроенное здание своих реформ, на рождение подлинно народного земства» (Солженицын А.И. Как нам обустроить Россию? // Комсомольская правда. – 1990. – 18 сент.).

- О перестройке, ее истоках, общеполитических и геополитических последствиях, роли отдельных фигур (конкретных «деструкторов» СССР) и внешних сил (Запада и мировой «закулисы») к этому времени написано немало. И в нашей стране, и за рубежом. При этом даются весьма различные оценки, высказываются самые разные мнения, вплоть до диаметрально противоположных (см., например, наиболее интересные, с нашей точки зрения, работы: Обрежа В.В. применение Западом новейшего оружия массового уничтожения – причина гибели СССР и разрушения России. – М.: Изд-во «АлМи», 2006; Шевякин А. Как убили СССР. Величайшая геополитическая катастрофа. – М.: Яуза; ЭКСМО, 2011; Сидоров Г.А. Тайный проект Вождя, или Неосталинизм. – М.: Изд-во «Родович», 2012). Есть достаточно интересные и хорошо аргументированные конспирологические версии произошедшего с СССР в поздний период его существования и за порогом 1990-го года (см., например: Джемаль Г. Заговор модернизаторов // В его кн.: Освобождение ислама. – М: УММА., 2004. – С. 235-273). Но особенный интерес, хотя и одновременно и бурные споры вызвала и вызывает книга покойного ныне генерала К.П. Петрова, автора концепции общественной безопасности «Мертвая вода». Его двухтомный труд «Тайны управления человечеством, или Тайны глобали-зации» (в 2-х томах. – М.: НОУ «Академия управления», 2008) все еще не поль-зуется «расположением» российских властей.

- Фурсов А.И. Сталин и ветер истории. Исторический очерк. Статья первая // Завтра. – 2013. – № 6 (февр.). – С. 4.

- Фурсов А.И. Излом коммунизма (Размышление над книгой А.А. Зиновьева «Гибель русского коммунизма»…) // А.И. Фурсов. Вопросы борьбы в русской истории… – С. 11. См. также: С. 219, 222, 224.

- См.: См.: Todd Е. The Final Fall: An Essay on the Decomposition of the Soviet Sphere. – N.Y.: Karz Publishers, 1976; Carrere d’Encausse H/ L’Empire eclate: La revoke des nations en URSS. – P.: Flammarion, 1978; Collins R. Weberian Sociological Theory. – Cambridge: Cambridge University Press, 1986. – P. 186-209. Если говорить о P.Коллинзе, то он позднее вернулся к этой теме, опубликовав основательную статью в одном из ведущих американских журналов (см. ее русский перевод: Коллинз Р. Предсказание в макросоциологии: Случай советского коллапса // Время мира: Альманах. Вып. 1. Историческая макросоциология в XX веке / под ред. H.С. Розова. – Новосибирск: Изд-во НГУ, 2000. – С. 234-278).

- Струве П.Б. [1918]. Исторический смысл русской революции и национальные задачи // Из глубины: Сборник статей о русской революции… — М.: Изд-во МГУ, 1990. – С. 235.

- В одной из своих статей известный итальянский историк и культуролог, знаток русских дел В. Страда писал, что Великая Отечественная война – это, пожалуй, единственный «бесспорно славный момент советского периода», «высшая точка и конечный результат сталинской модернизации», обеспечившей СССР победу в борьбе с фашистской Германией. Но в той войне, которую с начала 1940-х гг. вел СССР, был все же не один, а сразу три момента – два позитивных и один негативный, а именно: 1) общая (с западными демократиями) борьба против «коричневой чумы» в рамках антигитлеровской коалиции (это позитивный фактор), 2) своя освободительная война, как в 1812 г., при освобождении от нашествия Наполеона (тоже позитивный фактор) и 3) не имеющая официального названия война, которую СССР вел в ущерб собственному народу для укрепления тоталитарного режима – как внутри страны, так и (в большей мере) территориально, т.е. «снаружи». По мнению В. Страды, вовлеченность СССР в военно-политические дела на европейском и азиатском ТВД в 1939 – 1945 г. – это совмещенность осво-бодительной и «поработительной» войн. Последнюю он определяет как «империал-революционную войну» в духе Троцкого. Почему так? Да потому что «начальная идея «мировой революции» в конце концов пережила историческую трансформацию в имперском смысле, не лишившись при этом интернационалистской коммунистической характеристики и после роспуска Коминтерна. Это придавало советскому (не «русскому») экспансионизму идеологическую псевдолегитимацию и обеспечивало ему политическую поддержку в мире в широком кругу компартий…, приписывая СССР универсализм, пусть и мистифицированный, какого досоветская и постсоветская Россия не имела и не могла иметь» (Страда В. После империи: старая и новая Россия // Вторая Навигация: Альманах. – Харьков: Права людини, 2010. – С. 12, 13 и др.). Полагаем, что итальянский автор в данном случае абсолютно прав.

- Об этом легендарном человеке, эрудите и крупном ученом см.: Побиск Кузнецов – генеральный конструктор сетей. URL: http://zarealie.narod.ru/a014. h1m

- Громыко Ю.В. Научно-философское наследие П.Г. Кузнецова и цели разви-тия страны. URL: http://www.larouchepub.com/mssian/events/2002/pobiskygro myko2.html

- Фурсов А.И. На пороге нового мира – есть ли субъект стратегического действия? Ч. 2. URL: http://oko-planet.su/first/164849-andrey-fursov-na-poroge-novogo-mira-est-li-subekt-strategicheskogo-deystviya.html). — С. 5.

- Соответствующая рабочая группа была создана в Вашингтоне в январе 1982 г. Говоря конкретно, «план NSDD» включал семь основных стратегических инициатив: 1) тайную финансовую, разведывательную и политическую поддержку польского движения «Солидарность»; 2) целенаправленную помощь афганским моджахедам, воюющим против советских войск: 3) кампанию по резкому сокращению притока валюты в СССР, реализуемую посредством: а) снижения по договоренности с Саудовской Аравией мировых цен на нефть и б) ограничения советского экспорта природного газа в Западную Европу (с этой целью позднее США сделали все, чтобы не допустить строительство газопровода «Уренгой-6»); 4) психологическую войну, направленную на возникновение синдромов страха, неуверенности, утраты ориентиров как у коммунистической власти, так и у населения СССР; 5) организацию блокады по доступу СССР к приобретению западных технологий; 6) массовую техническую дезинформацию, наносящую хозяйственный урон советской экономике; 7) поддержание через СОИ (стратегическую оборонную инициативу) высоких расходов СССР на оборону, истощавших его финансовую ресурсную базу (см. об этом подробнее: Технологии разрушения СССР. 10 мая 2012 г. Распад СССР – как это было. URL: http://vsemproble mam.net/Blog/raspad-SSSR-kak-eto-bylo.html)

- Враг у ворот // Завтра. – 2013. – № 15 (апр.). – С. 5.

- См.: Шреплер Х-А. Международные организации. Справочник. – М.: Междуна-родные отношения, 1995. – С. 255–259.

- Пожалуй, впервые этот закон в четкой форме сформулировала ученица и последовательница великого Ф. Ратцеля в США Элен Семпл. С некоторым уклоном в сторону социал-дарвинизма (что вообще было свойственно тому времени) она писала в одной из своих базовых работ: «В общем… любая разделенная на части или маргинальная область распространения людского сообщества вызывает вопрос о том, явилось ли это результатом захвата, расчленения и последующего национального или расового упадка. Это показывает, как привычный ход мыслей затеняет истину. Распространенность таких этнических островов и рифов, иногда едва различимых среди половодья окружающих населений, обусловлена тем фактом, что, когда территория распространения любой жизненной формы, расы или даже животного по какой-либо причине сокращается, она не просто уменьшается в размерах, но и распадается на отдельные фрагменты (выделено нами. – В.Р.)…» (Semple E. Influences of Geographic Environment. On the basis of Ratzel’s system of Antropogeography. – N.Y.: Holt and C°, 1911. – P. 164-165).

- Как писал по этому поводу известный отечественный эксперт Н.С. Леонов: «Распады великих империй в истории всегда сопровождались образованием многих мелких государств. Посмотрите, сколько крошечных стран из бывших колониальных империй Англии и Франции рассыпано по акватории Карибского моря, вспомните, как рождались «банановые республики» Центральной Америки, как радикально только за XX в. изменилась политическая карта Балтии. Никакой мировой трагедии от этого не произошло» {Леонов Н.С Модели стабильности в Черноморско-Кавказском регионе // Международное право и реалии современного мира. Приднестровская Молдавская Республика как состоявшееся государство. – Тирасполь: Изд-во ТГУ, 2006. – С. 166). С последним, правда, можно и поспорить: если и не мировые трагедии, то серьезные и очень тугие «узлы» региональной напряженности такого рода распады имперских систем все же испытывали. И продолжают вызывать по сей день.

- См.: Паин Э.А. Проблемы регулирования этнических конфликтов в постсоветском обществе // Социальные конфликты: экспертиза, прогнозирование, технологии разреше-ния. – Вып. 3. – М.: Ин-т социологии РАН, 1992. – С. 122.

- Тишков В.А. Вперед, назад или в никуда? (Северный Кавказ: про-блемы и политика // Вестник Миротворческой миссии на Северном Кавказе. Вып. 2. – Пятигорск, 1998. – С. 27.