В далеком 1651 году Томас Гоббс в своей книге «Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского» провел аналогию между государством и организмом; в качестве примера такого организма он использовал описанное в Библии чудовище по имени Левиафан. Он писал: «В этом Левиафане верховная власть, дающая жизнь и движение всему телу, есть искусственная душа; должностные лица и другие представители судебной и исполнительной власти — искусственные суставы; награда и наказание (при помощи которых каждый сустав и член прикрепляются к седалищу верховной власти и побуждаются исполнить свои обязанности) представляют собой нервы, выполняющие такие же функции в естественном теле…». Как ни странно, помимо предисловия, этот Левиафан упоминается далее в тексте изрядно толстой книги только три раза.

Эта метафора была настолько яркой, что распространилась по всему миру, однако не превратилась в научное направление, хотя удивительно: если государство похоже на организм, то его и нужно изучать как организм: не как отдельные органы, а как целостную живую (воспроизводящую себя) систему, которая нормально живет только когда все органы на месте и правильно взаимодействуют. Возможно, люди подсознательно очень боятся этого левиафана, в котором живут. Даже изучение вулканов или ядерных реакций не кажется людям настолько опасным.

Позже наш Н.Я. Данилевский в книге «Россия и Европа» постоянно говорил о государствах и народах как об организмах, философ В.С. Соловьев называл организмами и общества, и цивилизации, но отечественная наука не подхватила эту мысль. Может быть, диамат помешал.

Не так давно другую интересную организмическую аналогию увидел Игорь Бощенко в книге «Эволюция социальных систем» (далее – ЭСС, здесь использовано издание 2005 г., Миасс), а именно определенное сходство людей, обсуждающих сложные проблемы в Интернет, с нейронами мозга. Вот как это связано с теорией левиафанов: если государство – организм, то его мозг – это орган, состоящий из множества (тысяч и даже миллионов) людей, играющих роль нейронов, связанных различными видами коммуникации: устной, письменной, электронной.

Бощенко так описывал ситуацию своего открытия: «В то время я по воле Мирового Духа попал на конференцию легендарного сайта Полит.РУ. Легендарным этот форум сделало присутствие на нём огромного количества очень умных и разных людей, из разных стран с разных континентов. Когда в одном месте собирается большое количество умных людей, и когда они разговаривают анонимно, не заботясь о своей репутации, то происходят поистине невероятные вещи. Люди с разными мозгами, опытом, знаниями, разделённые тысячами километров вдруг превращаются в некий мета-мозг, который вдруг начинает самостоятельно думать головами своих участников». (с.4)

Идея, вполне подходящая для того, чтобы начать научное исследование устройства мозга левиафанов. Интернет для существования и работы такого мозга не обязателен: а что такое «невидимый колледж», как не такой же «мета-мозг», только связанный вместо дендритов и аксонов не линиями глобальной сети, а обычными бумажными письмами.

Термин «незримый колледж» в науку о науке ввел Дерек Прайс еще в 70-е годы двадцатого столетия; это неформальная группа учёных, работающих над общей научной проблемой разных городах и даже странах и состоящих в постоянной переписке. Такая коммуникация взамен публикаций в журналах и книгах работает намного быстрее, чем научные журналы. Известны много примеров переписки самых разных ученых, которая часто длилась десятилетиями (см. например, «Каталог писем и других материалов западноевропейских ученых и писателей XVI — XVIII вв. из собрания П.П. Дубровского» изданный в 1963 году). Впрочем, переписываются о совей работе не только ученые, но и политики, и писатели, и генералы с маршалами.

Людям, интересующимся историей вычислительной техники, известно, что первые вычислительные машины строились не на основе транзисторов или даже радиоламп, а на основе «электромеханических реле». До этого существовали арифмометры, которые работали с помощью шестеренок и рычажков. С точки зрения кибернетики все равно, из каких элементов (электронных, механических, биологических…) делать «конечный автомат» или несколько более продвинутую «машину Тьюринга», лишь бы они имели нужное количество входов, выходов и состояний.

Есть даже рассказ советского фантаста А. Днепрова «Игра», в котором модель компьютера была сделана из…людей. Вот как она собиралась: «Профессор Зарубин куда-то исчез, и вскоре мы услышали по радио его голос: Группа участников с индексом тысяча одиннадцать, займите прямоугольное поле в восточном конце стадиона. Расположитесь шеренгами и в затылок друг другу, на расстоянии вытянутой руки, в порядке возрастания порядкового номера. Семь человек в шеренге, глубина строя — шесть человек. Группа с индексом сто одиннадцать, займите поле у южной трибуны…».

Люди в этой машине, выполняя роль логических элементов, за несколько часов перевели фразу с португальского на русский язык, причем никто их них не знал португальского… Впрочем, ни один из нейронов нашего мозга по отдельности не знает русского языка, а вместе – знают. Это явление исследуется философией холизма. «Целое больше, чем сумма его частей» — сказал Аристотель. Дом, сделанный их кирпичей, чем-то отличается от кучи тех же самых кирпичей. Суть в том, как они соединены. Мышление левиафанов в чем-то подобно описанной Днепровым мегамашине: «Живые индивидуумы и народы, ища и добиваясь своего, в то же время оказываются орудиями чего-то более высокого и далекого, о чем они ничего не знают и что они бессознательно исполняют» — так писал Г.В.Ф. Гегель.

Можно еще вспомнить, что самые мощные компьютеры в мире основаны на многопроцессорной архитектуре; самый мощный на конец 2024 года El Capitan содержит более 40 тысяч процессоров.

Конечно же, Интернет в миллион раз быстрее, чем письма, которые везут на лошадях и парусниках. В нем есть поисковые машины, позволяющие за минуты найти по ключевым словам людей, которые заняты решением тех же проблем, что и вы. Раньше для этого нужно было много дней лазить по стеллажам и каталогам библиотек. Но сам принцип тот же: создание «мегамашины мышления» из десятков или даже многих тысяч людей, у каждого из которых особый набор знаний и особый взгляд на проблему. Ну, а что такое любая наука, как такой «мета-мозг» по Бощенко? Сотни тысяч глубоко специализированных ученых, которые вместе создают науку физику, например?

Читаем ЭСС дальше: «Любой сложный организм состоит из системы выработки решения, передачи сигналов и исполнения. Наиболее близкая аналогия в живой природе — это головной мозг, периферическая нервная система и мышцы, внутренние органы организма. В Социуме это Власть представленная разного рода чиновниками и управляющими, и непосредственные исполнители. Причём на протяжении всей Истории наблюдалось постоянное усложнение связей Социума, усложнение его структуры, выраженное как в увеличении количества профессий, так и количеством оперируемой информации». (с. 10)

Прекрасно укладывается в теорию левиафанов, затрагивая и такой вопрос, как их эволюция. Хотя надо отметить, что у левиафанов в отличие от людей явно множество разных «мозгов» и нервных систем: это «мозги» разных наук со своими сетями институтов, журналов, конференций и так далее, министерства, военные структуры вплоть до генеральных штабов, религии со своими духовными иерархами, церквями, монастырями, юридическая система с судами, академиями, сводом законов и принципами их применения, и так далее. Каждый из этих «мозгов» занят своей областью проблем, имеет свой внутренний язык, систему понятий, источники информации, правила принятия решений. Однако все эти мозги вписываются в общий организм, который или поддерживает какую-то религию, или препятствует распространению другой, дает все больше денег одной науке и сокращает финансирование тех, которые кажутся ему малополезными. Эти решения формируются в коммуникации довольно большого слоя влиятельных людей, которых иногда называют «глубинным государством».

Еще отрывок из ЭСС: «Каждый человек имеет модель окружающего мира, которая позволяет ему прогнозировать своё будущее, планировать действия, которые дадут ожидаемый результат. … За счёт средств коммуникации, в первую очередь речи, происходит взаимодействие КМч (когнитивных моделей – М.С.) разных людей … взаимодействие приводит к формированию некоей ОКМ (Объединённой Когнитивной Модели)…» (с. 14)

Эта модель позволяет людям понимать хотя бы в общих чертах, что происходит в других областях мысли, не связанных с их специальностями, понимать устройство мира, в котором они живут. Живут ли они в плоской Вселенной, не имеющей границ, или на шарообразной планете, движущейся вокруг Солнца. Или детально изучать сложную проблему (например, устройство самого человека), на изучение которой недостаточно жизни и мозга одного человека, соединяя усилия множества людей.

Далее автор ЭСС переходит к рассмотрению развития ОКМ в историческом развитии человечества, начиная от первобытных племен и до современных государств: «… повседневное управление в первобытном племени осуществляет даже не вождь, а коллективное племенное сознание, которое и определяет на 90% действия каждого члена племени в каждый момент времени». (с. 18)

Действительно, во-первых, формирование вождя почти всегда происходило в этом племени, на основе общих знаний, преданий, обычаев. Во-вторых, совет племени, включающий лучших и старейших членов племени был практически постоянно действующим органом, после обсуждения с которым вождь принимал решение.

Далее значительная часть ЭСС посвящена рассмотрению разделения труда, профессий и знаний между членами человеческих сообществ, усложнению их строения и, соответственно, ОКМ. По мере роста человеческих сообществ становится «… возможным создавать большие и довольно сложные социальные организмы, с большим числом людей занятых сбором, обработкой и распространением информации. … Здесь аналогия с биологическими нейронами настолько очевидна, что не заметить её просто нельзя». (с. 56)

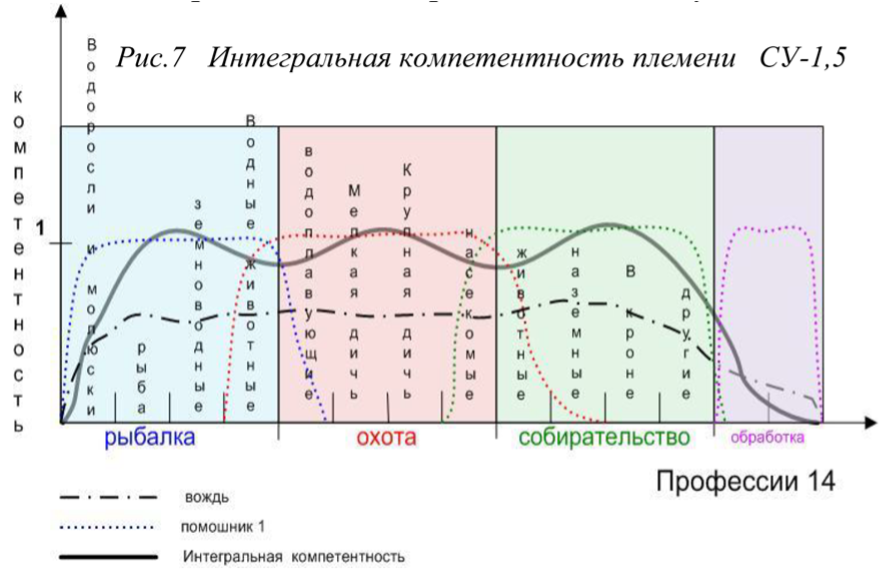

На рисунке изображено разделение знаний в развитом племени позднего неолита:

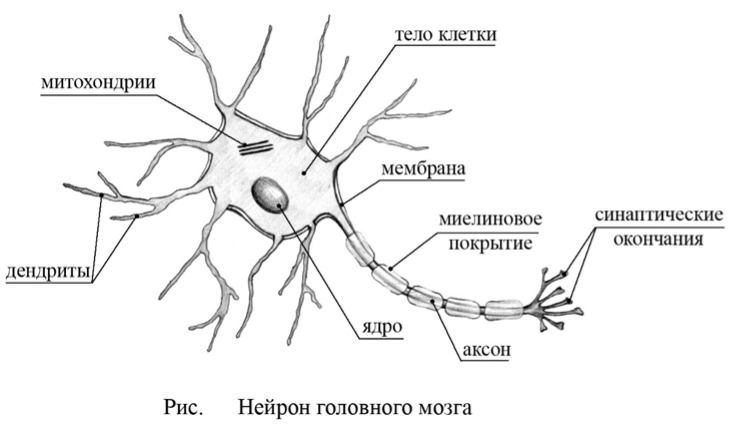

Чтобы перейти от людей-нейронов к «мета-мозгу», автор погружается в нейробиологию и биохимию мозга: «Что должен делать нейрон, чтобы жить и развиваться? Да очень просто – выполнять свою функцию! Возбужденный нейрон за счёт химических реакций оказывает воздействие на мембрану клетки, заставляет расширяться окружающие его кровеносные сосуды – и тем самым получает больший поток потребных ресурсов. Активный, то есть принимающий и проводящий импульсы нейрон получает «лучшее» питание. … Чтобы аксон мог передавать сигналы, на нем должны быть сформированы синапсы – а они, как мы помним, возникают только при контактах с дендритами других нейронов. … результирующая активность нейрона зависит не только от количества (и качества) поступающих к нему сигналов, но и от количества других нейронов, готовых его «выслушать». Цель нейрона = Получить максимум Информации и быть максимально Полезным (с. 94-95)

Представим себе, что вместо дендритов у нас лекции, книги и журналы, через которые мы получаем знания от разных людей, а вместо аксона – наша умственная продукция, с помощью которой мы пытаемся изменить мир.

Можно заметить определенное сходство с людьми-нейронами нервной системы левиафана: действительно, активные и успешные в своей роли ученые, юристы, священники и так далее, продвигаются по своим иерархиям, получая «лучшее питание», не только в виде пищи (в обществе все сложнее) или прочих материальных благ, но и в виде важных для их деятельности вещей: книг, журналов, возможности ездить на конференции и т.п. Слава и признание тоже важные для людей вещи: очень многие люди сделали открытия или написали книги не для материальных благ. Но сильнее всего, наверно, желание найти истину, открыть неизвестное; это стремление, кажется, встроено в генетику человека, правда, этот ген активен не во всех людях.

Далее из ЭСС: «Цель жизни нейрона — получать извне, через дендриты, как можно больше информации, и отдавать ее через аксон в таком переработанном виде, в котором ее будут потреблять другие нейроны». (с. 97)

Да, похоже на цель жизни ученого, инженера, военного аналитика… хотя священников, например, больше интересует не количество, а глубина информации.

Для того, чтобы стать эффективным «нейрону нужно поменять способ усреднения входной информации – поменять набор своих весовых коэффициентов». (с. 102) «Единственный выход – измениться, вырастить новые дендриты в поисках еще более интересной информации, или протянуть аксон куда-нибудь подальше, где могут найтись благодарные слушатели». (с. 104)

В своей работе ученый в какой-то период начинает испытывать трудности в углублении дальнейшего понимания своей проблемы. Ему приходится искать новых для себя исследователей, иногда из новых областей научного знания, новые журналы, книги, другие источники. Вытягивать вдаль свои «информационные дендриты». И искать новые научные сообщества, журналы для публикации своих исследований, которые могут создать резонанс там, где он даже не ожидал.

Еще отрывок из ЭСС: «Сами нейроны не могут функционировать и обеспечивать себя, а вот клетки глии как раз и реализуют, в том числе и эту функцию, кроме этого именно глия отвечает за динамическое регулирование ресурсов в мозге. … нейросоц … это слияние двух слов «Нейро» и «Социум». Нейро потому, что в основе лежат принципы, использованные Природой при построении нейронных сетей в которых нет главных нейронов, но в тоже время нет и уравниловки. Ну а «Социум» понятно, почему возник». (с. 140)

Все люди и созданные из них структуры, занимающиеся обработкой информации, извлечением и применением знаний внутри социума-левиафана отдают этому все свое рабочее время, однако нуждаются в питании и прочих материальных благах, которые предоставляются для них другими людьми – клетками организма, играющими здесь роль глиальных клеток обычного мозга. При этом хорошо бы лучше питать действительно полезные нейроны и немного похуже те, которые выдают бесполезные сигналы, но как этим глиальным клеткам отличить одно от другого? Не для того глиальные клетки созданы.

В результате разрастается лженаука, лжепророки обзаводятся толпами поклонников. Но ложные знания могут привести к повреждениям и даже гибели всего левиафана; как ему контролировать ситуацию? Мы это не так давно наблюдали, когда на ровном месте, без войны и катастроф грохнулся Советский Союз. Вырастить второй, третий мозг, чтобы они проверяли друг друга? Слишком дорого, нужно очень много людей переделать в нейроны, обеспечить всем питание и прочее. Вопрос о когнитивной безопасности левиафанов пока остается открытым.

Ну, и наконец: «Говоря о нейросоце мы говорили о нём как о некоем мета или мега мозге составленном не из нейронов, а из людей, т.е. фактически больших комплексов нейронов. Если мы строим нейросоц на принципах мозга, то совершенно очевиден вопрос, «А будет ли у него Сознание». На мой взгляд, ответ очевиден, при должном развитии и длительном существовании, несомненно, Да. Но сможет ли в этом случае человек познать это Сознание, по-видимому, нет. Также как отдельный нейрон в нашей голове не может познать сознание человека, так и человек не в состояние познать это Сознание следующего уровня». (с. 216)

Тут, на мой взгляд, все несколько сложнее. Вот сам Игорь Валентинович смог догадаться о существовании этого социального сознания. Конечно, догадаться о существовании высшего сознания еще не значит познать его, но он же сам и начал объяснять нам его конструкцию. Само знание о его существовании ставит перед всеми нами вопрос о его исследовании, что Игорь и сделал в своей книге. И теперь желающие понять это мета-сознание могут объединиться, чтобы начать понимать его общими усилиям, создав для этого свой метамозг, в котором каждый займется своей частью исследования.

Интересно, что нечто очень похожее писал В.С. Соловьев в своей книге «Философские начала цельного знания»: «Каждое индивидуальное существо — этот человек, например, — состоит из большого числа органических элементов, обладающих известною степенью самостоятельности, и если бы эти элементы имели сознание (а они его, конечно, имеют в известной мере), то для них цельный человек, в состав которого они входят, наверное, являлся бы только как абстракт. Каждая нервная клеточка, каждый кровяной шарик в вашем организме, наверно, считает себя настоящим самостоятельным индивидуальным существом, а о вас он или совсем не знает, или вы являетесь для него только как общая масса чуждых ему существ».

Но «нервные клеточки» имеют свойство соединяться своими дендритами и аксонами, в результате чего часть мозга пытается понять, что такое мозг и человек «цельный», а когда этой части не хватает знаний, она связывается с частями мозга других людей, интересующимися той же задачей, и они как-то заставляют свои организмы разговаривать, писать и двигаться для решения проблемы.

Посмотрим в качестве примера на работу Большого адронного коллайдера (БАК). Его большое кольцо имеет длину более 26 километров. На нем работают одновременно тысячи исследователей. Для создания магнитного поля используются сверхпроводящие катушки и охлаждение с помощью жидкого гелия. Нужен сверхвысокий вакуум. Используются материалы и конструкции, которые не пропускают и не выделяют молекулы и атомы, способные испортить вакуум. Нужны сложнейшие системы управления всем этим хозяйством, включая 1232 электромагнита, направляющих пучки ускоряемых частиц. Каждой частью занимаются специалисты, которые прекрасно знают свою сферу, но при этом достаточно понимают другие части, чтобы взаимодействовать с другими на одном языке.

Ясно, что никакой отдельный человек не может владеть всеми этими знаниями. И даже десять или сто человек. Постоянный состав обслуживающей БАК команды около 1500 человек, и лишних там нет.

Но это только одна из сотен сложнейших установок, используемых физиками сейчас. Только за счет разделения труда и соответствующего «разделения ума» все это возможно.

А теперь добавим в котел знания другие науки: биологию, химию, астрономию, медицину, социологию… у каждой свои методы, свои теории, свои научные школы. Да, сами ученые не часто задумываются об общей конструкции здания науки. Но есть философия науки, социология знания, наукометрия и ряд других дисциплин, занятых исследованием того, что такое «научное знание» вообще.

Природе едина, и как бы не пытались разделить науки, они постоянно протягивают свои дендриты и аксоны в чужой огород. Например, как можно биологам понять генетический код без знаний из химии и физики об атомах и молекулах? Без теории информации? Как понять природу звезд без знания о термоядерных реакциях (кстати, термоядерную модель Солнца М. Шварцшильд рассчитал только в 1941 году. Первые попытки рассчитать энергетику Солнца, сделанные в XIX веке, показывали, что даже если бы оно полностью состояло из угля и кислорода, этого хватило бы всего на 5000 лет. Человечество не знало, откуда берется энергия, за счет которой оно живет. А медицина? Как изучать клетки и нервные импульсы без микроскопов и осциллографов? Рентген, ультразвук, томография и так далее – на этом стоит современная медицина.

Но есть и другая движущая сила социального ума: система ценностей, которая ориентировала людей на поиск знания начиная с доисторических времен. Зачем было уважать стариков? Да потому что это единственные хранилища знаний в дописьменные времена. Зачем поощрять юнцов, нашедших что-то полезное для племени? Да затем, чтобы и другие стремились найти что-то неизвестное.

Отсюда можно двигаться к тому, чтобы понять, что такое «цельное знание» Соловьева, знание вообще. Как мегамашины мышления строятся из тысяч взаимодействующих в создании распределенного знания людей. И как это знание работает внутри таких левиафанов как современные государства и целые цивилизации.