Введение

Сторонники рынка утверждают, что только частная собственность ведет к техническому прогрессу, оптимизации цены товаров и повышению их качества. Однако существуют примеры, когда государственные предприятия выдавали в мир вполне конкурентоспособную продукцию. Причем это относится не только к танкам и самолетам.

Может, стоит присмотреться к тому, как такое могло происходить?

Довольно-таки давно, особенно после того, как в Советский Союз из-за рубежа проникла битломания, а затем разнообразные виды рока (тяжелый или «хард», симфо, фолк, психоделик и прочие), начались страдания фанатов по «вертушкам», усилителям, акустике и другой звуковоспроизводящей аппаратуре. Она обязательно должна была быть Hi-Fi стерео, что означает «высокая верность» воспроизведения звука. Конечно, иначе вы не услышите, как перешептываются Джон и Поль в Come Together и как Ринго уронил барабанную палочку в Let it Be… (шутка).

Конечно же, слушать «Shine on You Crazy Diamond» Pink Floyd на монофоническом проигрывателе «Аккорд» с одноваттным динамиком – не лучшая идея. Но те, кто ничего, кроме одноваттного «точила» с пьезоэлектрическим звукоснимателем не слышал, могут этого не понять.

Особенно страдания обострялись в комиссионках, куда моряки сдавали японские проигрыватели и магнитофоны, купленные в «загранках». Усилители с эквалайзерами… проигрыватели с алмазными иголками… вертикально стоящие магнитофоны с катушками на 500 метров и сендастовыми головками… Стоила вся эта роскошь среднюю советскую зарплату за год, а то и за несколько лет.

Упреждая критику: автор ничего не имеет против хорошей музыки и хорошего звука (можно бесконечно читать об это здесь: журнал «Звукорежиссер»); он даже сам был радиотехником в двух «самопальных» рок-группах и делал самодельные стерео-колонки.

Первые советские «аппараты» высшего класса появились в семидесятые (магнитофон Маяк-001), но купить их можно было далеко не везде, да и стоили они немало. Зато был советский кредит («рассрочка»), причем беспроцентный, а если посчитать по курсу фарцовщиков (8-10 руб. за доллар) так цена была очень небольшой (около 1:1 рубля за доллар за похожие советские и зарубежные аппараты). Уже во второй половине 1980-х «советский Hi-Fi» стал уже довольно разнообразным и (местами) весьма технически продвинутым.

Легендарные усилители «Бриг» и «Амфитон», проигрыватели «Арктур» и «Корвет», магнитофоны «Маяк» и «Олимп», акустика «Радиотехника» и «Электроника». И десятки других моделей, о которых помнят и которые покупают (ретро, винтаж!) до сих пор.

Зачем все это здесь, на политико-философском сайте?

Затем, что весь этот хай-и-фай доказывает, что «неповоротливые советские промышленные монстры», которыми руководили «заскорузлые красные директора», помещенные в ужасную матрицу «планового хозяйства», вполне были способны производить разнообразную, высокотехнологичную, ориентированную на потребителя, продукцию. На фоне однообразной одежды и обуви, трех марок легковых автомобилей на 250-миллионную страну, унифицированных телевизоров УНТ – УЛПТ, стандартных панельных многоэтажек, это выглядело удивительно. Как же это удалось, каковы социальные, технологические, экономические основы, на которых удалось реализовать этот прорыв? Можно ли было его тиражировать в автомобилестроении, например? Напомню о широком движении создателей самодельных автомобилей в тот же период. И, наконец, возможны ли сегодня или завтра механизмы превращения государственных предприятий в такие, какие заставят жителей других стран завидовать населению России? А не наоборот?

Мы можем рассматривать «советский Hi-Fi» как удачный социальный эксперимент, доказывающий возможность комбинации государственной или иной общественной собственности на промышленные предприятия с творческими инновационными подразделениями, выполняющими роль разведгрупп в армейских соединениях. Дивизия не может рыскать по лесам в поисках оптимальных путей для наступления, для этого нужны небольшие группы. В эти группы набирают особых людей, которые не боятся риска, склонных к поиску, отлично владеющих техникой и далеко видящих. Чем-то похожие люди нужны и в научно-техническом поиске. Из этого опыта можно извлечь способы организации социальных структур, применимые в разных отраслях экономики, формы их научно-технического устройства, внутреннюю социальную и когнитивную организацию.

[Уважаемые читатели! Несмотря на обилие в сети материалов по «советскому Hi-Fi», автору не удалось найти достаточно информации по вопросу о том, как организационно и экономически были устроены эти подразделения в советских концернах, состоящие из кипучих энтузиастов «высокой верности»; как создавались подразделения предприятий, как решались бюрократические проблемы, как набирались сотрудники, как приобретались комплектующие, организовывался сбыт; если кто-то знает, прошу связаться с автором, попробуем сделать более глубокое исследование]

Интересующиеся смотрят сюда:

Советский HI-FI и его создатели

10 самых раритетных моделей советской аудиотехники

Военная Hi-FI промышленность СССР

Это было сложное явление

Советская аудиомания – это не просто желание послушать «крутой звук». Это была смесь стремления к инновациям, характерном для послевоенного поколения, к новейшей технике, воспитанное невероятным взлетом науки и промышленности в СССР. В основе этого стремления была практика жизни предшествующего поколения, трактора с комбайнами, заменившие лошадей и тяжелый физический труд (прокати нас, Алеша, на тракторе…), танки с самолетами, помогавшие выиграть войну, новые станки на заводах, которые поднимали рабочего от зубила и напильника к управлению сложной техникой.

Десятилетия индустриализации убедили население СССР во всемогуществе научно-технического прогресса, сменившемся позднее в результате массового умопомрачения верой в рынок, который все порешает невидимой рукой. В результате – сырьевая экономика.

Людям-творцам было интересно не просто купить что-то и включить, а разобраться в устройстве и сделать своими руками. В те же времена множество умельцев создавали легковые автомобили собственной конструкции, и их (при соблюдении технических условий) можно было зарегистрировать в ГАИ. На журнал «Радио» (как и журнал «За рулем») подписаться было почти невозможно.

Именно там были опубликованы схемы усилителей Шушурина, Брагина, Акульничева, Арасланова… их тысячами собирали аудиофилы по всему Союзу. Тренировались. Некоторые из них затем пополнили команды энтузиастов, создававших «советский хай-фай».

Высшие советские руководители периодически активизировали работу по «обеспечению населения товарами народного потребления», причем самым прогрессивным даже удавалось протащить мысль о том, что потребности населения развиваются, и кроме хлеба, ботинок и костюмов ему становятся нужны качественные усилители и колонки. Пусть слушают симфоническую и народную музыку и культурно развиваются. Включалась также политическая составляющая: мы же должны показывать, что не плетемся в хвосте у других стран.

Поскольку самыми технически продвинутыми у нас являлись предприятия оборонного профиля, часто именно им поручалось развивать производство технически сложных товаров для населения, и многие из этих предприятий с любопытством взялись за Hi-Fi.

Директора кинули клич, и из многотысячных коллективов моментально выдвинулись энтузиасты «высокой верности», которые уже много лет «мастрячили» усилители и колонки из журнала «Радио», а многие их еще и улучшали, каждый на свой лад.

Примерно так создавался легендарный усилитель «Бриг». Инженер по медицинской технике Анатолий Лихницкий с механиком Страховым решили сделать сами для себя по усилителю даже не Hi-Fi, а того, что называется Hi-End; Лихницкий разрабатывал схему, а Страхов доставал детали и обеспечивал «механику».

И тут неожиданно возникла перспектива: начальник 10-го главного управления Министерства судостроительной промышленности Н. Свиридов решил организовать выпуск аппаратуры высшего класса. Далее в дело вмешался случай, и Алла Каляева, известная в кругу питерских филофонистов, и притом работавшая в «Океанприборе», привела Лихницкого к Свиридову. Процесс пошел. Через пару лет Лихницкий стал начальником сектора разработок и реорганизовал его, чтобы повысить эффективность.

Немного о звуке и технике

Слух – это, наверное, второй по значимости источник информации для человека после зрения. Для выживания первобытному человеку нужно было не только хорошо слышать, но и различать разнообразные звуки (например, шум дождя от шума листьев, шаги человека от поступи хищника, вой волка от воя ветра), причем на фоне других звуков, которые постоянно нас окружают. Нужно было разобрать речь другого человека, иногда – шепот, иногда – крик вдали, за шумом леса или грозы, услышать хруст ветки под лапой подкрадывающегося хищника.

Тысячи лет эволюции создали как великолепный аппарат для улавливания звука – наше ухо, так и мощнейшую подсистему мозга, позволяющую распознавать эти звуки и анализировать их.

Поэтому точно воспроизводить звуки оказалось делом очень сложным. Человек прекрасно отличает звук речи из динамиков от реального разговора. Не менее сложным оказалось воспроизведение музыки, особенно оркестровой и рок-музыки, с большим динамическим диапазоном (разницей в громкости самого тихого самого громкого звука) и с различными инструментами, некоторые из которых дают глубокий бас (рояль и орган), а другие (треугольник) – очень высокие и переливчатые.

Требуется воспроизводить широкую полосу частот (20 герц-20 килогерц, тысяча раз), огромный динамический диапазон (70 децибел, или 10 миллионов раз).

Теперь о «звуковом тракте» — наборе устройств, с помощью которых воспроизводится звук. В то время, в основном, это были проигрыватели пластинок и магнитофоны. Было еще радио, но это не про Хай-Фай (даже УКВ стерео).

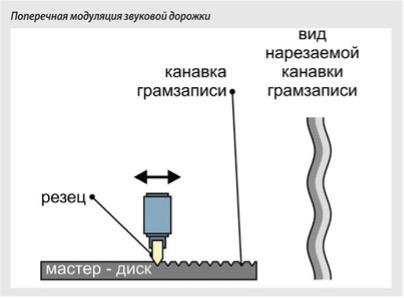

Начнем с проигрывателей. Они воспроизводят музыку с грампластинок, на которой звук записан в виде отклонения формы звуковой канавки от гладкой спирали, причем это отклонение пропорционально звуковому давлению, зафиксированному при записи звука.

Учитывая, что вам нужно на секунду записи уложить до двадцати тысяч колебаний, а потом воспроизвести (со стерео дело еще сложнее), то задача непростая. Игла звукоснимателя должна колебаться с той же частотой, не отрываясь от пластинки. До 20 тысяч раз в секунду. Эта игла с держателем должна быть очень легкой, чтобы не «скакала» на извилинах канавки. Для этого изобрели головки с алмазными иглами, причем игла должна была быть не круглая в сечении, а иметь особую заточку, «суперэллиптическую». Поскольку алмаз – материал не мягкий, а диаметр всей иглы примерно 1/20 миллиметра, а форма должна быть выдержана очень точно, можно себе представить сложность их изготовления. Иглы, по слухам, делал некий магаданский кооператив.

Движение иглы должно было быть преобразовано в электрический сигнал, для чего использовались миниатюрные катушки (размер можно представить из того, что вся головка весит 4 грамма). Иглодержатели часто делались из бериллия. Пластинки должны лежать на диске диаметром не менее пластинки (30 см), чтобы края не висели в воздухе, создавая вибрации. Сам диск был массивным, обычно литым. Чтобы звук соответствовал исходному, диск вращался электромотором, управляемым электронным блоком, измеряющим скорость вращения диска, часто даже с кварцевой стабилизацией. Причем вибрация от этого мотора не должна воздействовать на звукосниматель.

Отдельная история – это тонарм (устройство, поддерживающее звуковую головку над пластинкой).

Дело в том, что старые тонармы создавали большое давление (около 7 грамм) на иглу, из-за чего быстро портились диски, а новым требовалось поддерживать 1-1,5 грамма, причем сила, поворачивающая тонарм вслед за спиральной канавкой, должна быть еще в десятки раз меньше, чтобы боковое усилие не искажало воспроизведение. Поэтому в подвесе тонармов регулируемые противовесы, прецизионные подшипники и прочие хитрости (на фото виден «компенсатор скатывающей силы» — грузик на тросике).

Магнитная головка давала очень небольшое напряжение – милливольты, так что требовались чувствительные усилители (с тонкомпенсацией) и экранирование от сетевого фона, который есть в каждой квартире.

В Hi-Fi магнитофонах тоже хватало всяких тонкостей, например, необходимо поддержание постоянного натяжения пленки при том, что по мере перемотки диаметр мотка пленки изменяется в несколько раз; быстрая перемотка требовала довольно мощных двигателей (иначе надоест ждать, пока перемотается катушка в 500 метров). Но при этом управление двигателями должно быть очень точным, разгон и торможение плавными, чтобы не растянуть ленту толщиной 37 микрон. Нужны магнитные головки с зазором в несколько микрон, причем не истирающиеся лентой (стеклоферрит и сендаст). Нужна прецизионная механика (ролики на подшипниках, которые не шумят и не вибрируют, бесшумные двигатели, которые не трясутся при работе), нужна электроника с очень низкими искажениями и уровнем шума.

Добавляли проблем и усилители низкой частоты (название возникло по контрасту с радиочастотами), но высокого качества. Нужны были мощные транзисторы, причем не низкочастотные, как давно выпускавшиеся П-210, а как минимум, среднечастотные, например, КТ-819ГМ, дефицитные в то время. Нужны качественные конденсаторы большой емкости, не все подходят. Дело в том, что «электролиты» состоят из алюминиевой ленты, смотанной в рулон, которая кроме емкости имеет еще и индуктивность, из-за чего возникают неприятные искажения звука. Нужны хорошие разъемы, которых для бытовой техники в СССР просто не существовало. Впрочем, на крупных полувоенных предприятиях имелось много разных компонентов, часть которых можно было немного забраковать… ну, в быту не нужна же такая надежность как в самолете?

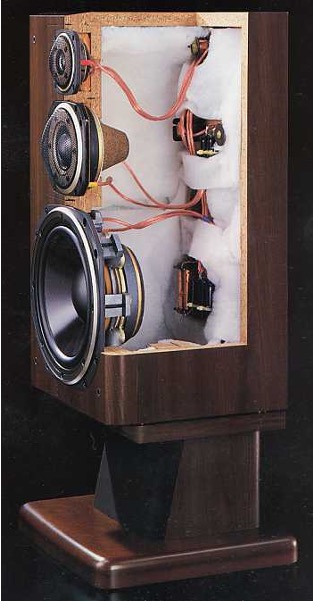

Теперь уделим несколько минут «колонкам» (более официально – акустическим системам). Для большинства людей это какие-то тумбочки, внутри которых какие-то «динамики». Если кратко, то проблема воспроизведения звука с высоким качеством сразу упирается в то, что никакие динамики не могут качественно воспроизвести весь спектр частот от 20 (ну, пусть 35) герц и до 20 тысяч герц. С этим более или менее справляются три динамика, каждый из которых работает в своей полосе, например, 20-300 герц НЧ, 300-5000 герц СЧ и 5000-20000 герц ВЧ.

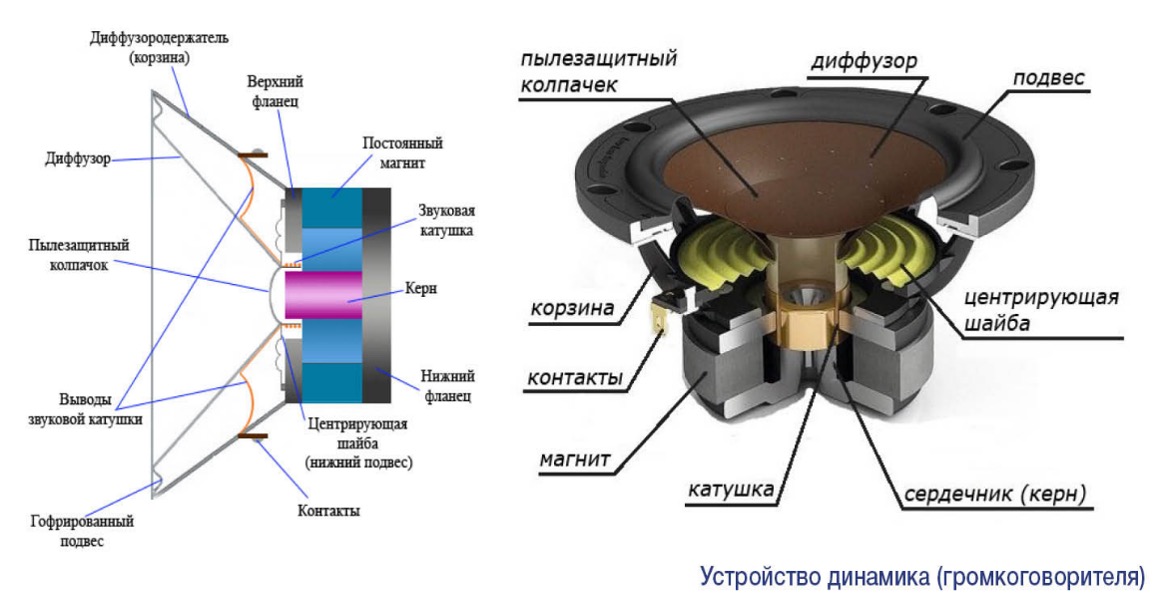

Но на этом вопросы не кончаются. Диффузор (см. рисунок) приводится в движение (а затем давит на воздух, создавая звук) электрической катушкой в центре, вставленной в мощный магнит.

При этом оказывается, что идеальный диффузор должен быть абсолютно жесткий и иметь нулевой вес. Иначе, когда центр уже двинулся вперед, края все еще стоят на месте, и начинают двигаться вперед, когда центр уже пошел назад… В результате получается, что разные зоны динамика излучают звук, чуть сдвинутый по времени друг от друга, что искажает картину. Отсюда возникли такие решения как диффузор из вспененного никеля (по примеру пенопласта, но намного жестче) в акустике «Электроника 100АС-060» или диффузор из титана, двигающихся без деформаций в «поршневом» режиме.

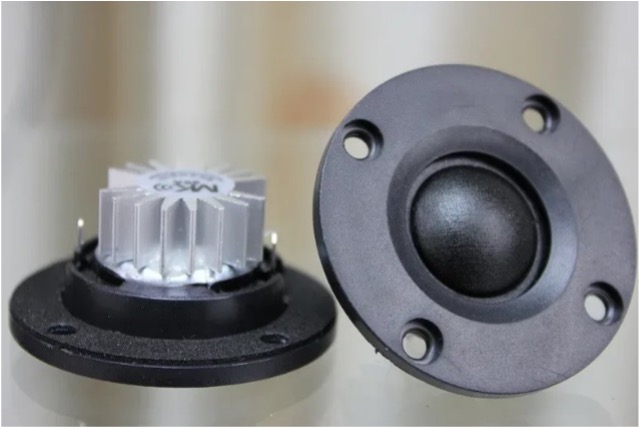

У высокочастотных динамиков («пищалок», «твиттеров») другие проблемы. Им нужно воспроизводить частоты до 20-25 тысяч герц, с такой частотой должен двигаться их диффузор. Поэтому он должен быть очень жесткий и очень легкий; ситуацию спасает то, что длина волны звука на этих частотах маленькая и поэтому диффузоры тоже могут быть маленькими.

Часто их делают из бериллия или титана, магниевых сплавов. Используют также шелк с пропиткой для жесткости, шелк при этом играет ту же роль, что и стеклоткань в стеклопластике.

Отдельная история – это корпус аудиосистемы. Он должен быть жесткий, не резонировать, не вибрировать от звука мощных динамиков внутри; он должен поглощать звуковые волны, чтобы избежать появления внутренней «стоячей волны» на разных частотах.

В общем и целом, конструирование звуковых систем высшего уровня (High-end audio) представляет собой сложную научно-техническую проблему, если включить сюда изучение механизмов и особенностей восприятия звука человеком, его распространения, физических принципов распространения звука, его записи, тиражирования и воспроизведения.

Советская промышленность и конструкторы довольно успешно эти проблемы решали. Учитывая то, что по сравнению с западной (и японской) промышленностью времени у них было в несколько раз меньше, то вполне вероятно, что году к 2020-му они вышли бы на мировой уровень (впрочем, ряд бывших советских инженеров из Hi-Fi успешно конкурирует на западе до сих пор). Конечно, чтобы дойти до такого уровня, как монстры акустики «Наутилус» или «Yamaha GF-1» нужны десятилетия и мировой рынок, а также отсутствие перестроек, переходящих в перестрелки.

Что говорит вот о чем: вместо того, чтобы разваливать страну, нужно было грамотно и плавно (но быстро) реформировать экономическую (и политическую) систему. Распространять опыт коллективов хай-фай (и других, например, кооперативов типа Туманова) на другие предприятия. И был бы у советских людей и хай-фай, и автопром, и модная обувь с одеждой, и сто сортов колбасы. Что и доказывает нам очень конкретно современный Китай.

Выводы

Проблема плановой экономики не в том, что невозможно посчитать, чего и сколько нужно людям и предприятиям на год вперед. При современной цифровой технике возможно, а для непредвиденных изменений существуют резервы и скользящее планирование. В значительной степени это можно было делать уже в 90-е годы.

В гораздо большей степени проблема плановой экономики состоит в непредсказуемости будущего (ладно, пусть неполной предсказуемости будущего). И дело не только в ураганах и землетрясениях, но и в научно-техническом (вот беда!) прогрессе.

Если бы изобретать можно было безошибочно, не падали бы экспериментальные ракеты и самолеты, не нужны были бы летчики-испытатели. Errāre humānum est, как говорил Сенека. Только «опыт, сын ошибок трудных» (А.С. Пушкин) дает окончательный ответ.

Плюс конкуренция (не обязательно рыночная и не обязательно между частными предприятиями; в науке и спорте тоже есть конкуренция, да еще какая). В советском Hi-Fi конкуренция вполне имела место; аудиофилов никто не заставлял покупать именно «Бриг» а не «Амфитон», и конечно, они долго слушали их у знакомых и в магазинах, раньше, чем купить.

Пока национальная экономика идет в режиме догоняющего развития, все просто: вы видите успехи и ошибки на примере стран, которые догоняете. Но когда вы уже почти догнали и начинаете перегонять, вам нужно переходить в режим лидера, а это смена типа мышления. Это иная философия и психология руководителей.

И вот тут вам нужны люди и «разведгруппы» и целые разведывательные роты и даже полки с особенной организацией и особыми людьми. И они могут быть или встроены в соединения большего масштаба (такие как советские НПО) или быть независимыми, но все удачное должно затем тиражироваться в более стандартных структурах, но более массово и значительно дешевле.

Нечто похожее мы видим сейчас в других странах: инновация разрабатывается и внедряется командой энтузиастов, а затем (при успехе) приходит некий гигант, и скупает шуструю фирмочку «на корню», часто предлагая учредителям важные посты в своей корпорации. Но никто не запрещает крупным государственным или муниципальным предприятиям создавать свои «разведгруппы». Или искать гениальные разработки у независимых малых предприятий.

У нас сейчас быстро развивается «народный ВПК (или ОПК)», в котором суммируются творчество, поиск, активизм, сотрудничество самых разных людей, живущих в нашей стране, уже не только разработавших, но и поставивших на серийное производство разнообразную технику, нужную на СВО.

И очень хорошо, что возникло взаимодействие между государством и этими артелями.

Может быть, эта форма закрепится в нашем общественном сознании: свобода поиска и самоорганизации тем людям, которые больше к этому способны, и постоянное слежение со стороны государства, помощь и поддержка этого движения, с масштабированием и тиражированием наиболее удачных решений, коллективов и, что может быть, самое важное – форм социальной (и когнитивной) организации этих артелей.