Распад империй как больших политических «организмов» всегда и везде сопровождался образованием множества малых, мелких и даже мельчайших государств и государственноподобных образований, благодаря чему разительно менялась политическая карта мира в результате завершения такого рода эпохальных процессов [19]. Стоит ли удивляться тому, что, к сожалению, подобный негативный вариант развития событий имел место в случае с Советским Союзом, на пространстве которого возникли настоящие «волны» сепаратизма и сецессии, с одной стороны, и ирредентизма, с другой. Правда, в отличие от других прецедентов, дезинтеграция Советского Союза имела одну негативную особенность. Она связана с тем, что, пожалуй, нигде и никогда в мире такие сложные («многосоставные», как сказал бы известный американский политолог голландского происхождения А. Лейпхарт) имперские системы не распадались с такой стремительной быстротой без военного вмешательства со стороны, и сама скорость этого процесса явилась одной из фундаментальных причин высокого градуса напряжения на отслоившихся от Москвы периферийных зонах и их последующей фрагментации [20]. Посему и результат: уже для самой России наступили непростые времена, когда страна стала демонстрировать отрицательную геополитическую динамику, связанную, в частности, с дезинтеграционными процессами по оси «Центр – периферия», что, впрочем, оказалось характерным и для всего макрорегиона Северной Евразии.

В этом не было ничего удивительного, поскольку, не являясь сама по себе имперским образованием, но будучи плоть от плоти наследницей «Империи Кремля», Российская Федерация сама не могла не испытывать последствия распада «большого имперского поля», не могла (хотя бы частично) не ощутить на себе цепную реакцию дезинтеграции. Вполне понятно, что этим обстоятельством умело воспользовались те политические силы, кому буквально пьянила голову победа либерального Запада в «холодной войне» с советской империей. На волне этой эйфории, как очень точно заметил известный российский этнополитолог В.А. Тишков, и родился «интригующий проект второго круга дезинтеграции постсоветского пространства за счет России как новой «мини-империи», который нашел много энтузиастов среди политиков, международной бюрократии и научного сообщества, в том числе и в среде новых соседей России, где ощутимо желание наказать бывшего «старшего брата»» [21].

Факт остается фактом: в тот период времени в Северной Евразии начала складываться очень непростая ситуация. Уход в прошлое «Империи Кремля» и стремительность этого процесса породили целый шлейф проблем, вызвав настоящую волну нестабильности на огромном пространстве этого континента. Фактически можно говорить о том, что здесь сформировалась самостоятельная подсистема достаточно сложных, со значительными сегментами конфликтогенных/конфликтных отношений макрорегионального уровня. В ряде же зон бывшей периферии СССР, сразу после его «падения», весьма резко обострились территориальные споры, произошли самые настоящие войны локального масштаба, появились новые, порой очень нестабильные, государства со слабыми традициями государственности или вовсе без таковых, возникли регионы с повышенным индексом «гражданского беспорядка» (выражаясь терминологией, принятой в ООН). В этом находит свое подтверждение важнейший геополитический императив: распад имперских структур власти и управления, где бы и как он ни происходил, всегда провоцирует (и продуцирует) «релаксационные» войны всех масштабов: от межгосударственных до межмафиозных [22].

Одним словом, на большой части бывшего советского пространства образовался «силовой вакуум». Ведь с исчезновением советского «колосса» произошел серьезный сдвиг силовых полей, повлекший за собой возникновение в ряде зон Евразии «мягких кластеров» (выражение 36. Бжезинского), т.е. регионов «без Хозяина». Оказалось, что на этих территориях, которые до недавнего времени находились под тотальным политическим контролем, а большей частью и юрисдикцией Москвы, есть что делить, на что претендовать, по поводу чего соперничать. И в зависимости от того, оказались ли совместимыми интересы новых «претендентов на наследство» или нет, между ними и стали выстраиваться соответствующие взаимоотношения: сотрудничества или конфронтации (причем с внутренней градацией таковых). Если использовать всем известные аналогии с Оттоманской и Австро-Венгерской империями, распад которых породил острейшие региональные кризисы и обусловил возникновение сложнейших «узлов противоречий», вполне можно говорить о начавшемся разделе «советского наследства» в широком смысле слова) со всеми вытекающими из этого последствиями. Именно по этой причине сюда и началось интенсивное проникновение внерегиональных акторов.

Но у распада Советского Союза был еще один важный аспект, который следует интерпретировать с точки зрения внутренней геополитики.

Начиная с XIX партконференции (1988 г.), которая, по сути, решила судьбу перестройки в СССР, через «федерализацию» КПСС и ее растаскивание по национальным «квартирам», при полном непонимании М.С. Горбачевым (которого, заметим, очень тонко и умело «вели» и опекали такие западные лидеры, как та же баронесса М. Тэтчер) и его окружением природы того режима, который они вознамерились реформировать, через распад центральных институтов власти в стране, ставший реальностью после «странно-непонятного» путча в августе 1991 г., и кончая провалом переговоров о конфедерализации страны (создании нового Союза), повлекшем за собой полный паралич власти в СССР и смещением ее де-факто в республики, где «сдвоенным ударом» лидеры национал-сепаратистских движений и стоявшая в их тени, но алчущая своих доходов и новых привилегий местная парт/гос/хоз/номенклатура добивали остатки влияния Москвы… – все это и ряд других моментов привели к необратимым процессам, в итоге которых «Красный колосс» почил. Как, впрочем, одновременно с этим почила и «доктрина Брежнева», предназначенная для жесткого контроля над странами ЦВЕ, и развалился соцлагерь, до поры до времени монолитным (по крайней мере, чисто внешне). И все же, с точки зрения внутренней геополитики, «рубикон» был перейден лишь тогда, когда в полном тупике оказались переговоры о создании союзного государства.

При этом бесконечное фарисейство М.С. Горбачева и игра в «доброго царя» (читай: отказ от применения силы), разрушение им партийного стержня, на котором, собственно, и держался Советский Союз, плюс к этому ставшая реальностью ситуация «голого короля» (отсутствие у Кремля каких-либо эффективных инструментов для проведения собственной политической линии при все более усиливавшейся хаотизации общественной жизни) [23] создали благоприятную почву для активизации на имперской периферии тех народов, которые были ранее либо «обижены» Центром, либо просто обделены вниманием с его стороны. Естественно, активизации каждого из народов – по-разному (одно дело, когда повышенную активность стала проявлять высокоразвитая и максимально европеизированная Эстония, другое – когда о себе стала заявлять весьма архаичная и сугубо азиатская Туркмения).

Мы имеем в виду как «большие» народы, у которых уже были «свои» национальные республики и которые, вспомнив о своей исторической судьбе, стали активно говорить об особой идентичности, о своем самосознании (например, эстонцы или латыши, литовцы или украинцы, казахи или узбеки), но и малые народы, а также этноменьшинства, или жившие внутри союзных республик, или дисперсно расселенные по всей территории Советского Союза (например, те же татары или чеченцы). Причем, наметившаяся в ходе перестройки и на волне изменений в мировой политической конъюнктуре активность этих «больших» и малых народов не могла не затронуть их диаспоры за рубежом, а следовательно, и те страны, которые некогда дали кров и защиту выходцам из Российской Империи и/или СССР. Тем самым возник фактор международного участия (а кое-где и прямого вмешательства) во внутренние дела трещавшего по швам СССР. Так или иначе, но при попустительстве, а порой и прямом потворстве правивших на периферии партийных кланов и не без поддержки криминально-мафиозных групп стали формироваться сильные национальные движения, жестко ориентированные на сепаратизм и сецессию. Более того, к исходу 1980-х гг. можно было говорить о возникновении на пространстве СССР единого (общего) потока такого рода движений, которые неумолимо вели дело к одному – к дезинтеграции «Империи Кремля». В конце концов, она-таки и распалась.

Был ли шанс выйти из затяжного кризиса Системы относительно мягко, не допустив коллапса Советского Союза? Трудно сказать. Однозначно ответить на этот вопрос сложно. Тут вообще важно, как мы понимаем суть самого этого явления – «кризис» [24], из какой системы координат исходим? Но, по крайней мере, ясно одно: присту-пая к капитальному ремонту, не обязательно было ломать целиком все здание! В этом смысле есть немалый резон у тех авторов, которые считают, что СССР, будучи уникальным геополитическим и социальным проектом, далеко не исчерпал своих возможностей и имел все шансы на то, чтобы выйти на новые траектории развития. Здесь можно сослаться, например, на мнение крупного отечественного ученого в области организационного управления и методологии разработки информационных систем, нашего выдающегося концептуалиста С.П. Никанорова*. Он рассматривал СССР как сложнейшую социально-политическую систему ранее неизвестного, нигде и никогда не существовавшего типа. По его мнению, с возникновением СССР началась новая историческая эпоха, поскольку человечество перешло на качественно иной уровень своего развития. И это факт, от которого не уйти. В то же время главный, исторический урок СССР заключается в том, что его возникновение, расцвет, угасание и быстрая гибель поставили человечество перед необходимостью спокойно и глубоко исследовать все – самые различные – социальные формы и модели развития, а не примитивно «дуть в прогнившую трубу» про замечательный капитализм, буржуазию, демократию и т.д. Все это, по мысли С.П. Никанорова, по большому счету, закончилось, исторически исчерпало себя [25].

Однако мы ушли несколько в сторону. В контексте рассматриваемой нами темы подчеркнем другое: образовавшийся в условиях перестройки «воздух свободы», особенно политика гласности (хоть чем-то пресловутая перестройка должна была ознаменоваться!), позволившая многое из замалчивавшейся ранее истории России и СССР мыслящим людям открыть для себя и оценить, интересующего нас направления – речь идет о геополитике – поначалу не очень коснулась. Точнее сказать: все эти пертурбации с Системой и кардинальное изменение конфигурации геополитического пространства СССР де-факто «формировали заказ» на их осмысление. И осмысление именно с точки зрения прежде запрещенного направления мысли – геополитики. В то же время поначалу воспылавших надеждой энтузиастов от геополитики ждало разочарование, поскольку первоначально ситуация складывалась не в их пользу.

Очень точно эту ситуацию фиксирует профессор Корнелльского университета (США) М. Евангелиста: «когда официальный советский дискурс, наконец, отказался от формул классового противостояния, на смену им пришла вовсе не Realpolitik или геополитика. Напротив, при М. Горбачеве и его министре иностранных дел Э. Шеварднадзе внешнеполитический дискурс стал отражением «нового мышления» – подхода, который, усвоив язык общечеловеческих ценностей и норм, преуменьшал значение физической силы и географического фактора» [26]. Иными словами, власть предержащие вовсе не связывали осмысление происходивших в то время процессов и (главное!) их возможные последствия с инструментарием геополитической области знания. Конечно, отдельные работы «пионеров» (первопроходцев) от геополитики тогда уже появились, но скажем так: это были очень робкие и разовые попытки отдельных авторов, стремившихся освещать динамику перестроечных процессов и изменения в международном окружении СССР с точки зрения геополитики, при утвердившемся в правящих партийно-политических кругах абсолютно чуждом ей дискурсе. Терявшая власть КПСС и ее идеологическая «обслуга» как будто чувствовали, что геополитика обнажит суть происходящего, разоблачит многие вещи, сделает очевидным то, что скрывалось и/или вуалировалось. Одним словом, способствовать развитию геополитического дискурса и стимулировать развитие табуированной некогда области знания было не в их интересах.

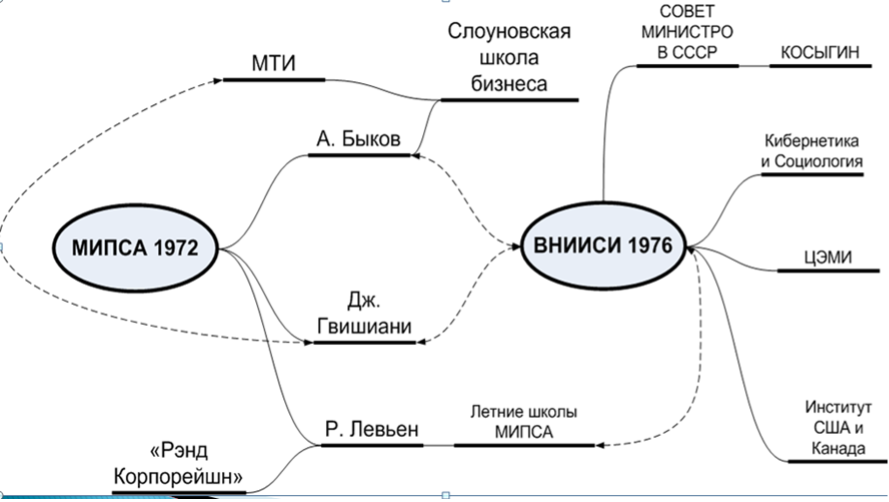

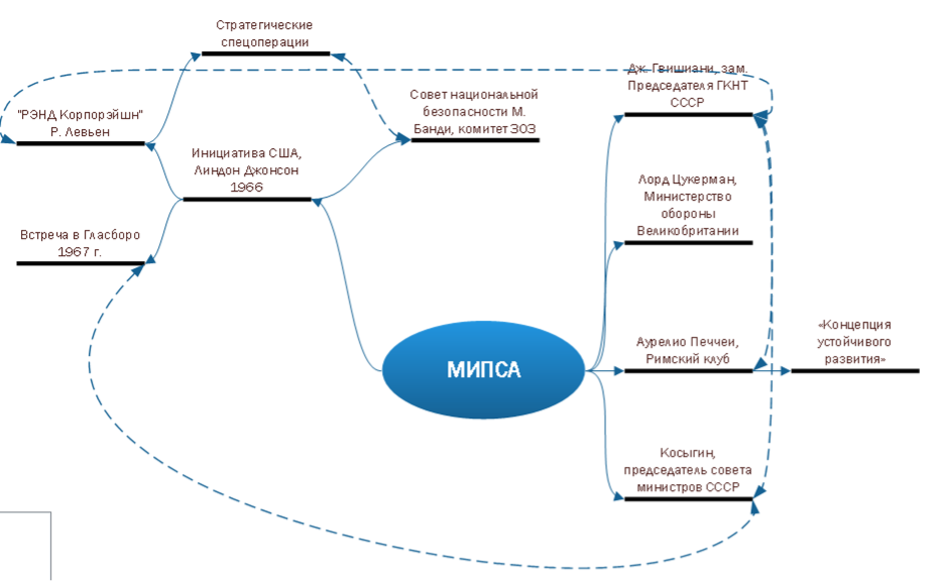

В сравнении с брежневским руководством, которое в общем и целом придерживалось традиционной евразийской ориентации, что было особенно характерно прежде всего для высшего военного руководства, ряд партийных и – шире – политических деятелей и околополитических персон в позднем СССР стали проявлять повышенный интерес к мондиализму – идейно-политическому комплексу, являющему собой полную противоположность геополитическому мышлению. И, заметим, это был отнюдь не «красный мондиализм» в духе Троцкого и К°. Увы, уже в то время в нашей стране стал пробивать себе дорогу атлантизм, с налетом именно мондиализма. Здесь, тон задавали смотревшие на Запад и внимавшие ему некоторые политики, занятые проведением внешнеторговых операций и/или курировавшие эту «доходную» госчиновники, а также обслуживавшая власть экспертная «публика» (особенно журналисты-международники). Последнюю линию, как с конца 1960-х гг. весьма активно продвигала группа Дж.М. Гвишиани (1928–2003)* – видного деятеля из числа советской парт/гос/номенклатуры, де-факто продвигавшего идею конвергенции двух систем. С конца 1960-х гг. он был одной из самых важных персон, через которую советское руководство осуществляло неформальные контакты с Западом, в частности с созданным в 1968 г. Римским клубом (не случайно весьма доверительные отношения связывали Дж.М. Гвишиани с создателем этого «мозгового треста» и его первым президентом А. Печчеи). Между прочим, задуманный и руководимый Д.М. Гвишиани НИИ системных исследований должен был по идее стать ничем иным, как филиалом МИПСА. (Но это, как говорится, предмет для особого разговора; ограничимся здесь лишь тем, что приведем схему их взаимодействия в общем контексте отношений с Западом, которые выстраивались тогда советским руководством, ряд линий которых шел как раз через группу Д.М. Гвишиани* (см. схему ниже с опорой на такой источник, как [27]).

Помимо ведомого Д.М. Гвишиани Института системных исследований, в ауре мондиализма находись тогда Центральный экономико-математический институт, Институт США и Канады АН СССР, значительный сегмент референтуры ЦК партии и особенно 5-й отдел КГБ СССР, ведавший идеологическими вопросами и в силу своей специфики постоянно и на самых разных уровнях, имевший дело с мондиалистскими проектами и кругами. К началу 1980-х гг. советские «мондиалисты» уже не просто контактировали с деятелями Римского клуба (тот поначалу был лишь площадкой для дебатов), но и непосредственно взаимодействовали с более серьезными мондиалистскими структурами типа Трехсторонней комиссии, которая сосредоточила в себе членов высшей элиты Запада [28]. Имели место также контакты и с другими влиятельными неформальными организациями Запада – например, с «Советом взаимодействия» (международным объединением отставных политических деятелей высокого ранга). В нашу страну потянулись и «пауки» из числа сетевых «операторов» – сионистские структуры типа еврейского ордена с древнейшей родословной – «Бнай Брит»*, масонские ложи (например, одна из самых влиятельных во Франции и едва ли не самая проамериканская – Великая национальная ложа Франции, ВНЛФ)*, начиная с 1989 г., получившие возможность открыто пропагандировать свои идеи и вербовать новых членов.

Надо сказать, что на рубеже 1980 – 1990-х гг. в среде интеллектуалов и политических кругах СССР сформировалось влиятельное мондиалистское лобби. Во главе его находились советник М.С. Горбачева политолог-международник и публицист Г.Х. Шахназаров (1924 – 2001), «архитектор» перестройки и главный идеолог партии А.Н. Яковлев (1923 – 2005), а близкий к властным кругам Д.М. Гвишиани, о котором уже сказали выше. По сути, ставленником этих сил был и М.С. Горбачев с его набившим оскомину «новым мышлением», «безъядерным миром», «общечеловеческими ценностями» и иными базовыми установками новой генерации ЦКовцев*, изложенных новым Генсеком в его главной концептуальной работе того времени [30]. Исходя из «нового мышления», тогдашний лидер СССР и его окружение преподносили его (мышления) императивы чуть ли не как новую государственную идеологию, а само сочинение Генсека подавалось столь же высокопарно, как в свое время «Краткий курс ВКП (б)»!

Однако мы знаем теперь, чем обернулись для СССР эти горбачевские принципы – а) отказ от основополагающего вывода о расколе современного мира на две противоборствующие системы и признание его единым и взаимозависимым; б) объявление в качестве универсального способа решения международных проблем не баланса сил двух этих систем (и, соответственно, двух сверхдержав), а баланса их интересов, отказ от принципа социалистического интернационализма; в) признание в качестве приоритетных общечеловеческих ценностей и их безусловного примата над всеми другими системами ценностей – классовыми, национальными, идеологическими и т.д. Знаем теперь хорошо, какие конкретные и ощутимые потери понесла наша страна на этом пути – по сути, «геополитической самоликвидации» и какими тяжелыми последствиями это обернулось и для мира в целом. Здесь исследователям и экспертам еще долго придется разбираться с тем, как и почему сложилась ситуация, когда «колосс Евразии», крупнейшее государство мира было подведено к пропасти и угодило-таки в нее; еще предстоит реконструировать «план за кадром», т.к. выяснить, кто конкретно и как управлял этими деструктивными процессами, подводя советское руководство тех лет к фатальным для страны решениям!

Одним из условий этого, полагаем, было явное пренебрежение к Географии, столь важной для нашей страны (напомним: «страны-континента», занимающей стержневое положение в Северной Евразии). Известный советский географ Б.Б. Родоман называл эту установку «географическим нигилизмом» [31]*, который, к сожалению, возобладал в то время у советского руководства, и который, увы, сплошь и рядом встречается еще и сегодня (в том числе в анализе международных реалий и при ведении внешнеполитических дел). А ведь любому здравомыслящему человеку, не говоря уже о политике, выступающем в роли ЛПР, понятно: анализ позиции государства, тем более его силовой позиции в мировых делах, должен начинаться с анализа его географии, и не с чего другого. Это императив. В случае его игнорирования государственных мужей ждет фиаско. Очень хорошо и очень точно, особенно в контексте обсуждаемого здесь «сюжета», об этом писал Э.А. Поздняков. По его мнению, «в сутолоке повседневной дипломатии, в столкновении сиюминутных интересов, ежедневно возникающих и исчезающих мелких конфликтов и противоречий географический фактор порой уходит на задний план, забывается, пока политические просчеты, неудачи и поражения не заставляют вновь обратиться к нему как к одной из первопричин не только политики, но и всего бытия государства. Можно конечно, позволить себе забыть о географических основаниях политики, но тогда они будут мстить тем политикам, которые то ли по невежеству, то ли по небрежению оказались неспособными постичь их важность» [32]. (Нам нечего добавить к сказанному корифеем отечественной науки о международных отношениях, за исключением того, что принять на вооружение данный тезис чрезвычайно важно прежде всего при ана-лизе ситуации в России и вокруг нее [33]).

Помимо этого, отметим еще одну важную вещь.

Не будь сервильного и предательского поведения позднесоветской элиты на рубеже 1980 – 1990-х гг. – не было бы и поражения СССР в «холодной войне» с США на фронте информационной борьбы. А было бы как раз наоборот: скорее лежали бы на лопатках именно Соединенные Штаты. Для тех, кто не помнит или не знает этих фактов, напомним: в 1985 – 1987 гг. имела место мощная девальвация доллара. Тогда американцы поистине терпели бедствие. Дефицит их бюджета, дотоле не превышавший 80 – 90 млрд долл., перемахнул аж за отметку «100 млрд…», а к 1985 г. превысил все 200 млрд долл.! Все это едва не кончилось коллапсом – биржевым крахом в октябре 1987 г. (обрушением всем известного индекса Доу Джонса на 23 % в один день). Американское руководство судорожно искало решения. Именно тогда советское руководство имело все шансы «вогнать» США в экономическую катастрофу и выиграть «холодную войну», сохранив СССР. А что произошло? Власть предержащими в Москве было сделано все наоборот, де-факто они помогли американцам подняться, а вслед за тем позволили им нас же и атаковать! Как пишет в этой связи наш известный писатель и публицист М. Калашников: «Спастись янки смогли за счет неимоверных усилий: благодаря капитулянтской позиции Горбачева и тому, что под американским давлением Саудовская Аравия залила мир дешевой нефтью, стремительно сбивая мировые цены на «черное золото». Они снижались даже в долларовом выражении, несмотря на девальвацию «зеленого». Это поддержало американскую экономику на плаву. Кроме того, Вашингтону, пользуясь «советской угрозой», удалось добиться от Японии ограничения ее экспорта в США. Дескать, вы же не хотите сыграть на руку русским и подорвать флагман мировой демократии экономически. И японцы согласись на квотирование своего ввоза. Ну, а дальше США, умело вогнав японскую экономику в кризис (длящийся с 1991-го и до сих пор), получили гигантские барыши на развале СССР, на буме интернет-экономики и телекоммуникаций…» [34]. Такая вот картина.

Примечания и ссылки:

* Еще в 1984 г. группой независимых экспертов, работавших под эгидой Библиотеки Конгресса США, он включён в число десяти (!) выдающихся учёных мира, внёсших наибольший вклад в науку XX века. С того времени прошло много лет и трудно сказать, какое бы место отвели ему западные эксперты сегодня. Но ясно одно: за эти годы С.П.Никаноров только прибавил в своей интеллектуальной мощи, а сколько он сделал нового и, действительно, инновационного, прорывного!

* Д.М.Гвишиани – сын генерала НКВД. Выпускник МГИМО (1951 г.). Окончил аспирантуру по философии (учился у видного советского философа Т.И.Ойзермана). В период с 1960 по 1968 г. преподавал в МГУ. Кандидат философских наук (1961 г.), доктор философских наук (1969 г.). Тема докторской работы: «Американская теория организационного управления». В 1970 г. стал член.-корр. АН СССР, а в 1979 г. – действительным членом АН СССР. С 1976 г. он – директор новосозданного Всесоюзного НИИ системных исследований (с 1992 г. – почетный директор). И по своему формальному статусу, и имея немалый ресурс влияния в силу родственных связей с лидерами страны (Д.М.Гвишиани был зятем советского премьера А.Н.Косыгина), начиная с 1970-х гг. развернул активную международную деятельность в плане обмена с Западом научно-технической информацией. Не случайно он стал одним из учредителей созданного с 1972 г. в Лаксенбурге (что под Веной) Международного института прикладного системного анализа (МИПСА) и даже возглавил научный совет этого института. Д.М.Гвишиани был членом многих академий и научных обществ западного мира. В ряду прочего, с 1962 по 1971 г. был членом Консультативного комитета ООН по внедрению научно-технических открытий (АКАСТ), Вместе с тем Д.М.Гвишиани был и крупным советским чиновником: в период с 1965 по 1985 г. он являлся зам. председателя Госкомитета СССР по науке и технике; в 1985–1986 г. был зам. Председателя Госплана СССР. Одним словом, это была фигура очень высокого полета.

* Первые контакты с западными фирмами (прежде всего из США) Д.М.Гвишиани установил еще в начале 1960-х гг. В период с 1966 по 1985 г. он – сопредседатель или заместитель председателя ряда двусторонних межгосударственных совместных комиссий по сотрудничеству в области науки, техники, торговли и экономики между СССР и Австрией, Бельгией, Францией, ФРГ, Италией, Великобританией и др. Наряду с этим он был инициатором сотрудничества ГКНТ и министерств промышленности СССР с ведущими государственными и частными западными фирмами. Д.М.Гвишиани являлся сопредседателем Научно-промышленного совета Американо-советского торгово-экономического совета. (Задания на установление контактов, обеспечивавших научно-технические связи с Западом, ставились ему, естественно, руководством страны в рамках решения проблемы «технологического отставания СССР» и, соответственно, необходимости импорта с Запада новейших технологий). А так как на тот момент технологическим локомотивом того времени были США, контактам с американскими организациями придавалась особая важность. Д.М.Гвишиани был знаком и имел личные (весьма доверительные) отношения с многими видными деятелями западного бизнеса и менеджмента.

* Под давлением Г. Киссинджера, оказывавшего заметное влияние на М.С. Горбачева, тот дал разрешение на открытие в СССР филиала «Бнай Брит» (это произошло в 1988 г.), за что, видимо, в 1997 г. «Горби» и получил в США премию «Царя Давида» вместе с шести-конечной звездой. Кстати, год спустя после «пришествия» в СССР «Бнай Брит» уже напечатала свой первый информационный бюллетень в нашей стране.

* Появившись в СССР в самом начале 1992 г., в сентябре того же года ВНЛФ уже «инспектировала» деятельность своих адептов и инсталлировала ложу «Гармония» в качестве свей официальной ложи в России. Тем самым, спустя 66 лет после официального запрета масонства (как известно, именно в 1926 г. была приостановлена, а затем и вовсе запрещена деятельность «Автономного русского масонства» во главе с Б.В. Астромовым (1883– ?), хотя последние следы присутствия масонства в нашей стране фиксируются много позже – в 1937 г.), оно вновь заявило о себе. Напомним, что в 1920-е гг. в Советской России действовало не менее 11 тайных масонских или полумасонских организаций [29].

* Если быть исторически точным, то воздействие мондиалистских идей и сил (пусть эпизодическое и нестойкое) на высшее руководство нашей страны имело место, начиная где-то с середины 1970-х гг. Здесь можно вспомнить, например, один из западных вариантов технологии «переваривания коммунизма» – пресловутую теорию конвергенции двух общественно-политических систем, которая, кстати, заметно повлияла на мышление М.С. Горбачева и (особенно) на его ближайшего советника политолога-международника А.Н. Яковлева, став, по сути, идеологической основой горбачевских «проектов» в области внешней политики.

* Он имеет место и в практической политике, и в политической науке. В последнем случае это означает, что имеющие статус политологов специалисты занимаются вопросами политики, власти и управления так, как будто они висят в безвоздушном пространстве, т.е. не привязаны к конкретному Месту (Topos’у). Хорошо, если еще учитывается по-настоящему временной интервал (Chronos). Зачастую и того нет.

- Как писал по этому поводу известный отечественный эксперт Н.С. Леонов: «Распады великих империй в истории всегда сопровождались образованием многих мелких государств. Посмотрите, сколько крошечных стран из бывших колониальных империй Англии и Франции рассыпано по акватории Карибского моря, вспомните, как рождались «банановые республики» Центральной Америки, как радикально только за XX в. изменилась политическая карта Балтии. Никакой мировой трагедии от этого не произошло» {Леонов Н.С Модели стабильности в Черноморско-Кавказском регионе // Международное право и реалии современного мира. Приднестровская Молдавская Республика как состоявшееся государство. – Тирасполь: Изд-во ТГУ, 2006. – С. 166). С последним, правда, можно и поспорить: если и не мировые трагедии, то серьезные и очень тугие «узлы» региональной напряженности такого рода распады имперских систем все же испытывали. И продолжают вызывать по сей день.

- См.: Паин Э.А. Проблемы регулирования этнических конфликтов в постсоветском обществе // Социальные конфликты: экспертиза, прогнозирование, технологии разрешения. – Вып. 3. – М.: Ин-т социологии РАН, 1992. – С. 122.

- Тишков В.А. Вперед, назад или в никуда? (Северный Кавказ: про-блемы и политика // Вестник Миротворческой миссии на Северном Кавказе. Вып. 2. – Пятигорск, 1998. – С. 27.

- Напомним, что в буквальном смысле термин «релаксация» означает не что иное, как особенности «поведения» сложных, системных объектов, предполагающего процесс их постепенного возвращения в состояние равновесия после того, как они были выведены из состояния стабильности и сбалансированности, т.е. после прекращения действия тех факторов, которые в какой-то период времени вывели ее из состояния равновесия (см.: Современный словарь иностранных слов. – М.: Русский язык, 1992. – С. 523). Иллюстрируя мысль о роли так называемых релаксационных войн в политической истории ХХ в. в качестве примеров известный питерский исследователь и эксперт С.Б. Переслегин указывает на ожесточенные вооруженные конфликты, которые в избытке сопровождали окончание Первой мировой войны, результатом которой стал распад Российской, Австро-Венгерской, Оттоманской и Германской империй (см. об этом: Переслегин С.Б. Самоучитель игры на мировой шахматной доске. – М; СПб., 2006. – С. 55-56).

- См. об этом: Мигранян А.М. Перестройка как попытка трансформации тоталитарной империи // А.Н. Яковлев, A.M. Мигранян, Э.А. Поздняков. Перестройка: замыслы и результаты. – Ростов н/Д: Изд-во РГУ, 1995. – С. 123 и др.

- Любопытно, что, как свидетельствуют специалисты, хорошо знающие языковую специфику китайцев, употребляя в своем обиходе слово «кризис», жители Поднебесной обозначают его двумя иероглифами. Один из них символизирует «хаос», другой – «возможности» (см. об этом: Форсайт П. Переговоры / пер. с англ. – М.: Изд. Дом «Вильямс», 2003. – С. 136). Очень точная характеристика. Иначе говоря, слово «кризис» имеет двоякий смысл, поскольку, в одном случае, под ним подразумевается ухудшение имеющегося состояния вещей, деградация системы, дезинтеграционные процессы во взаимоотношениях людей/групп/организаций и т.п., в другом – нахождение новых нестандартных решений, прорыв к новым отношениям и т.п. Кто сказал, что это не может быть применено к анализу реалий внутренней жизни отдельных государств (тем более таких крупных и влиятельных, как СССР) — жизни, в которой сплошь и рядом случаются большие и малые кризисы, трудные, подчас «головоломные» ситуации?

- См.: Спартак Никаноров: Уроки СССР. В чем заключалась трагедия К. Маркса. URL: http://vif2ne.ru/nvz/forum/0/co/325473.htm. В наиболее полном и развернутом виде его точка зрения изложена в работе: Никаноров СП. Уроки СССР. Исторически нерешенные проблемы как факторы возникновения, развития и угасания СССР. – М.: Продюсерский центр А. Гриценко, 2012.

- Евангелиста М. Геополитика и будущее Российской Федерации. URL: http://www.archipelag.ru/geopolitics/osnovi/supposition/future/

- См.: Роль Джермена Гвишиани в развале СССР. 30 мая 2017 г. URL: https://komitet17.livejournal.com/31617.html

- См.: Дугин А.Г. Конспирология (наука о заговорах, секретных обществах и тайной войне). – М.: РОФ «Евразия», 2005. – С. 314.

- См.: Большаков В.В. Указ. соч. – С. 289.

- См.: Горбачев М.С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и всего мира. – М.: Политиздат, 1988. См. об этом также интересный материал: Маслов О.Ю. Ключевые концепции и интеллектуальные символы перед распа-дом СССР. 20 ноября 2008 г. URL: http://www.polit.nnoy.ruy2008/ll/20/con-cepthistoryl/

- См.: Родоман Б.Б. Уроки географии // Вопросы философии. – 1990. – № 4.

- Поздняков Э.А. Геополитика. – М.: Изд. группа «Прогресс – Культура», 1995. – С. 6.

- Вот что пишет по этому поводу известный политолог-международник И.М. Бусыгина: «Я глубоко убеждена в том, что без серьезного освоения географии, в частности морфологии российского пространства, понять сегодня ее политическую среду невозможно. Наша политическая жизнь, во-первых, пространственна по характеру, а во-вторых, определена самой природой российского пространства, его феноменальной дифференцированностью. Пространство – активный несущий компонент властных отношений, их (ре)конфигурации, консолидации; оно отражает асимметричность таких отношений. Так что обращающийся к России (особенно к России политической) вынужден обращаться к пространству, и тем не менее и элита, и общество игнорируют знания о нем, не признают необходимости его осмыслить» (Бусыгина И.М. Судьба географических знаний и политической науке и образовании // Политическая география: Хрестоматия / сост. И.Ю. Окунев и М.Н. Шестакова. – М.: Изд-во «Аспект Пресс», 2022. – С. 21). Увы, пока по большей части это так. Тут И.М. Бусыгина права.

- Калашников М. Глобальный Смутокризис. – Минск.: Харвест, 2010. – С. 19.