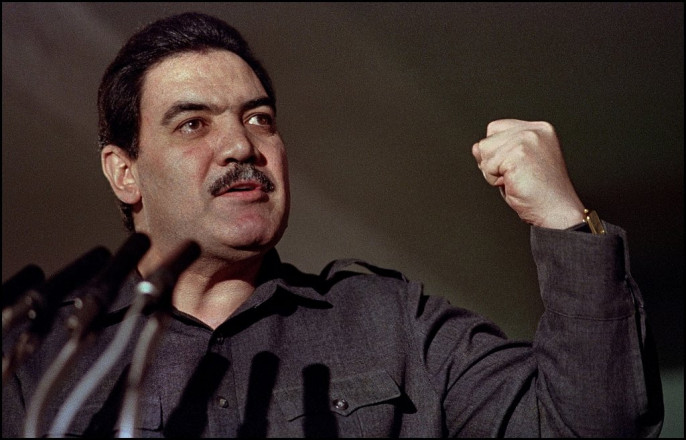

Я увидел Наджибуллу в первую неделю моего пребывания в Афганистане. Его звали Наджиб, он возглавлял ХАД – службу безопасности Афганистана. Вместе с другими афганскими руководителями – партийными и военными – он выходил из президентского дворца и шёл по аллее сада среди цветущих роз. Мне издали показали этого высокого, черноволосого, с тёмными усами человека, перед которым трепетала вся страна, пережившая сначала революцию, затем мученическую смерть своего первого президента Тараки, потом убийство президента Амина, совершённое советским спецназом. А теперь – переживавшая исламскую революцию, когда тысячи хазарейцев, народа-изгоя, восстали и наполнили улицы Кабула рокочущей огненной, свирепой толпой. И страшно было смотреть на эту лаву слившихся воедино тюрбанов, накидок, раскосых лиц, взметнувшихся рук, зелёных транспарантов с афганской вязью. И перед этой мощной, двигавшейся по центральной улице толпой отступала редкая цепь солдат.

А потом по городу залязгали танки и прямой наводкой били по огневым точкам. Толпы разбегались. Активисты, партийцы ходили с мегафонами по трущобам, выкликая партийные лозунги, призывая народ к спокойствию. И я, писатель, наблюдавший этот хазарейский мятеж и его подавление, хотел повидаться с Наджибом, узнать подробности мятежа, но так и не мог пробиться к начальнику ХАДа, который день и ночь был занят допросами, разработками операций, поездками по провинциям.

То первое впечатление о Наджибе ассоциируется у меня с вечерним Кабулом, с красно-розовой зарёй над горами и неумолчным гулом множества репродукторов, по которым мятежники кричали: «Аллах Акбар!». В ответ на это голошение из неба пикировали советские истребители и на бреющем проходили над Кабулом, словно хлестали его железными бичами, с грохотом прорывали воздушный пузырь и уходили ввысь.

После отставки партийного и государственного лидера Афганистана Бабрака Кармаля его место занял Наджибулла. Молодой, энергичный, он получил власть в минуту острейшей борьбы, которая разворачивалась на фронтах, и скрытой борьбы, что не утихала в партии. Ибо она, Народно-демократическая партия Афганистана, имела два крыла. Одно, называвшееся «Хальк» («народ»), состояло из представителей младшего офицерства, чиновников, людей из народа. Другое – «Парчам», то есть «знамя», – состояло из интеллигентов, интеллектуалов, многие из которых были репрессированы, другие эмигрировали в период правления Амина, вернулись из-за границы в страну и возглавили партию и правительство. «Халькисты», недовольные своим слабым влиянием, роптали, и Наджиб, «парчамист», вёл сложную внутрипартийную политику.

В одной из своих публикаций я подробно рассказал о реальном положении дел в партии, о природе двух этих крыльев – «Хальк» и «Парчам», – что вызвало резкое недовольство Наджибуллы. Мне передавали, что он гневался и возмущался этой статьёй и мною за то, что вынес на свет мусор из афганской избы.

Но этому сору предстояло в скором времени себя обнаружить: разразился жестокий мятеж «халькистов». Министр обороны Танай стремился свергнуть Наджибуллу. Ставка Таная находилась в знаменитом дворце Тадж-бек, где когда-то советский спецназ уничтожил Амина. Наджибулла, подавляя мятеж, нанёс по дворцу несколько бомбово-штурмовых ударов. И когда спустя некоторое время я увидел этот дворец, вместо него стояла одна мёртвая коробка. И уже не было ни той лестницы с кровавыми бинтами и кольцами от ручных гранат, ни того резного золочёного бара со следами автоматной очереди, которой был убит Амин. Была чёрная пустота. А кругом цвели весенние яблони.

В эту пору я видел Наджиба однажды, когда он собрал в Министерстве иностранных дел представителей всех афганских улемов, всех религиозных общин, стараясь привлечь их на свою сторону. В зале сидело два десятка мулл в чалмах, бородатые, молчаливые. Наджиб что-то страстно говорил, увещевал, взывал, а муллы молчали, и казалось, смотрят мимо него, думают свои таинственные мусульманские думы.

Я описал этот начальный период афганской войны в своём небольшом романе «Дерево в центре Кабула». Это дерево – большая тенистая чинара – росло неподалёку от отеля, и под ней обычно в тени на коврах сидели мудрецы в белых тюрбанах, подносили ко рту пиалки с горячим чаем. И мне казалось, что это дерево и эти мудрецы являются образом прекрасной страны, которая охвачена огнём и враждой.

Наджибулла понимал, что война не может длиться вечно, и предпринял попытку национального примирения, создал новую партию – «Ватан», что значит «Родина». Эта партия, в которой объединились все слои общества, все религиозные и политические направления. Партия, в конце концов, должна была стать равной Народно-демократической партии Афганистана, а быть может, и вытеснить её из политики.

Национальное примирение должно было обеспечить вывод советских войск из Афганистана, который состоялся после переговоров Шеварднадзе с американцами, где были достигнуты исторические, как утверждали у нас, договорённости: американцы прекращают помощь моджахедам, прерывают потоки вооружения – стрелкового, гранатомётов, «Стингеров». Мы же, в свою очередь, отказываем афганской армии в новых самолётах и танках, а также в горючих и смазочных материалах. Всё это, по словам Шеварднадзе, должно было остановить кровопролитие.

Советская сторона сдержала свои обещания и отсекла армию Афганистана от снабжения вооружением и топливом. Американцы же, напротив, стали наращивать потоки вооружения, и на фронтах возник явный перевес моджахедов. Это был очередной обман, очередное предательство перестройщиков, которое, в конце концов, обрекало Афганистан, обрекало афганских революционеров и правящий режим на погибель.

Я увидел Наджибуллу очень близко. Он принял меня в своей резиденции, когда уже после вывода советских войск я приехал в Кабул с делегацией отцов и матерей тех советских солдат, которые пропали без вести и, быть может, находились в плену у моджахедов. Мы отправлялись в Пакистан, в Пешавар, и по пути завернули в Кабул. Была надежда здесь, в Кабуле, найти захваченных в плен пакистанских агентов и обменять их на наших солдат. Наджиб разрешил нам посетить главную афганскую тюрьму Пули-Чархи – это страшное каменное сооружение в виде тёмного солнца, которое всегда наблюдаешь, когда самолёт спускается медленными спиралями в кабульский аэропорт.

Мы были в тюрьме, ходили по камерам, беседовали с заключёнными, пытались выяснить, нет ли среди них пакистанцев. Не нашли никого, кроме захваченных в плен моджахедов и обычных, с натруженными руками, мозолистыми пальцами, афганских крестьян, которые умоляли нас вызволить их из тюрьмы.

Тогда мы отправились в Пакистан, и нам удалось получить от моджахедов одного советского пленного.

Последний раз я видел Наджибуллу, когда приехал в Кабул вместе с делегацией, куда меня пригласил Олег Дмитриевич Бакланов, секретарь ЦК. Эта делегация должна была обсудить с Наджибуллой сложившуюся в стране ситуацию. Наджибулла выглядел уставшим, утомлённым, разочарованным, белки его глаз покраснели, видимо, от бессонных ночей. Он жаловался на то, что афганские самолёты стоят на аэродроме и не взлетают, потому что нет горючего. Что танки не двигаются с места, ибо у них нет смазочных материалов. Бакланов слушал, записывал эти просьбы и жалобы, но надеждам Наджибуллы не суждено было сбыться.

Моджахеды, вооружённые до зубов американским оружием, нанесли правительственной армии серию поражений, захватили Кабул. Некоторое время Наджибулла спасался в миссии ООН в Афганистане. Но потом новая власть схватила Наджибуллу, и он вкусил весь ужас застенков. Его пытали, измывались над ним, мстили ему за тех, кого он пытал и мучал в Пули-Чархи. А потом повесили на дереве. И он висел большой, обвисший, весь покрытый ранами, с изуродованным лицом. Я глядел на эту фотографию, и мне казалось, что его повесили на том самом дереве в центре Кабула, под которым я когда-то сидел с мудрецами, пил с ними чай и в своей наивной вере думал, что афганская революция победит, Афганистан станет дружественной нам страной и русские – «шурави» – будут чувствовать себя в Афганистане как дома.

Я думаю о Наджибулле с состраданием, с симпатией, с чувством вины, что я своей публикацией принёс ему неприятность, а также с чувством стыда за мою страну, которую в ту пору возглавляли предатели и одного за другим предавали своих союзников.

Пусть кровавые раны на теле Наджибуллы, пусть распад Советского Союза, который начался сразу же после вывода советских войск из Афганистана, пусть всё это будет предъявлено Горбачёву и Шеварднадзе на Страшном суде, и они будут висеть на Иудином дереве.